- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」〔最終回〕(2023年7月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第32回](2023年6月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第31回](2023年5月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第30回](2023年3・4合併号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第29回](2023年2月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第28回](2022年12月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第27回](2022年11月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第26回](2022年9・10合併号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第25回](2022年8月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第24回](2022年7月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第23回](2022年6月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第22回](2022年5月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第21回](2022年3・4合併号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第20回](2022年2月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第19回](2021年12月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第18回](2021年11月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第17回](2021年9・10合併号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第16回](2021年8月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第15回](2021年7月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第14回](2021年6月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第13回](2021年5月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第12回](2021年3・4合併号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第11回](2021年2月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第10回](2020年12月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第9回](2020年11月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第8回](2020年9・10合併号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第7回](2020年8月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第6回](2020年7月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第5回](2020年6月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第4回](2020年5月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第3回](2020年3・4合併号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第2回](2020年2月号)

- AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第1回](2019年12月号)

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」〔最終回〕~2023年7月号

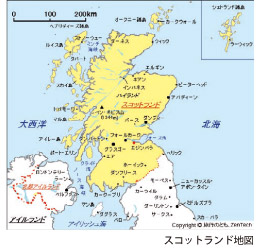

英国の正式名称は、「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(UK)」であり、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドという4つの国からなる立憲君主制の国である。これまで、英国の大半を占めるイングランドを中心に産業革命などについて語ってきたが、全体の1割にも満たない人口、経済規模のスコットランドも、英国産業革命において大きな役割を果たしている。

今回は、イングランドとたびたび戦いを繰り広げてきたスコットランドの苦難の歴史とともに、スコットランドの目線から産業革命の意義を考える。

1.イングランドとフランスの狭間で揺れ動くスコットランドの苦難(11~18世紀)

(1)「ローランド」と「ハイランド」の地域格差

スコットランドの起源は、843年にスコットランド系ケルト人の国「アルバ」とアイルランド系ケルト人の「ダルリアダ王国」が合同して生まれた「統一アルバ王国」に遡る。北海道とほぼ同じ面積、人口を有するスコットランドは、南の「ローランド(低地地方)」と北の「ハイランド(高地地方)」に大きく分かれる。緯度の割に温暖なローランドは、農業の中心が大麦やオーツ麦であり、またイングランドに接することから、その恩恵を受けて商工業が発展し、首都エディンバラやグラスゴーなど都市や大学が集中している。住民の所得水準は比較的高く、プロテスタント信者が多い。

一方、寒冷多雨のハイランドは、スコットランドの約3分の2の面積を占める山岳地帯で、深い谷と入江で分断されている。人口密度が低く、放牧以外にほとんど産業らしきものがなく、あまり大きな都市は存在しない。この国のシンボルである民族衣装のキルトや民族楽器のバグパイプはすべてハイランド産であり、伝説の怪獣ネッシーで有名なネス湖もある。18世紀半ばまで独自のケルト文化やゲール語、氏族制的な自治が残っており、ローランドと異なりカトリック信者が多い。

(2)カトリック国フランスとの長年の同盟関係から宗教改革による長老派教会の成立へ

1066年にイングランドでノルマン朝が成立以降、早くもフランスに接近していたスコットランドは、イングランドのエドワード1世(在位1272~1307)による侵略を恐れ、1295年にイングランドに敵対するフランスと同盟を結ぶ。フランスと同じカトリックを信仰するスコットランド王室は、プロテスタントを弾圧したが、その後カトリック教会の腐敗に対する批判が強まり、プロテスタントによる宗教改革運動が始まる。

1560年に、フランス出身の神学者ジャン・カルヴァン(1509~1564)から直接学んだスコットランド人のジョン・ノックス(1510頃~1572)によって長老派教会※1が創立されると、スコットランド最大の教派となる。牧師と信者から選ばれた長老によって民主的に運営される長老派教会は、国王を頂点とするイングランド国教とは性格的にかなり異なったものであった。

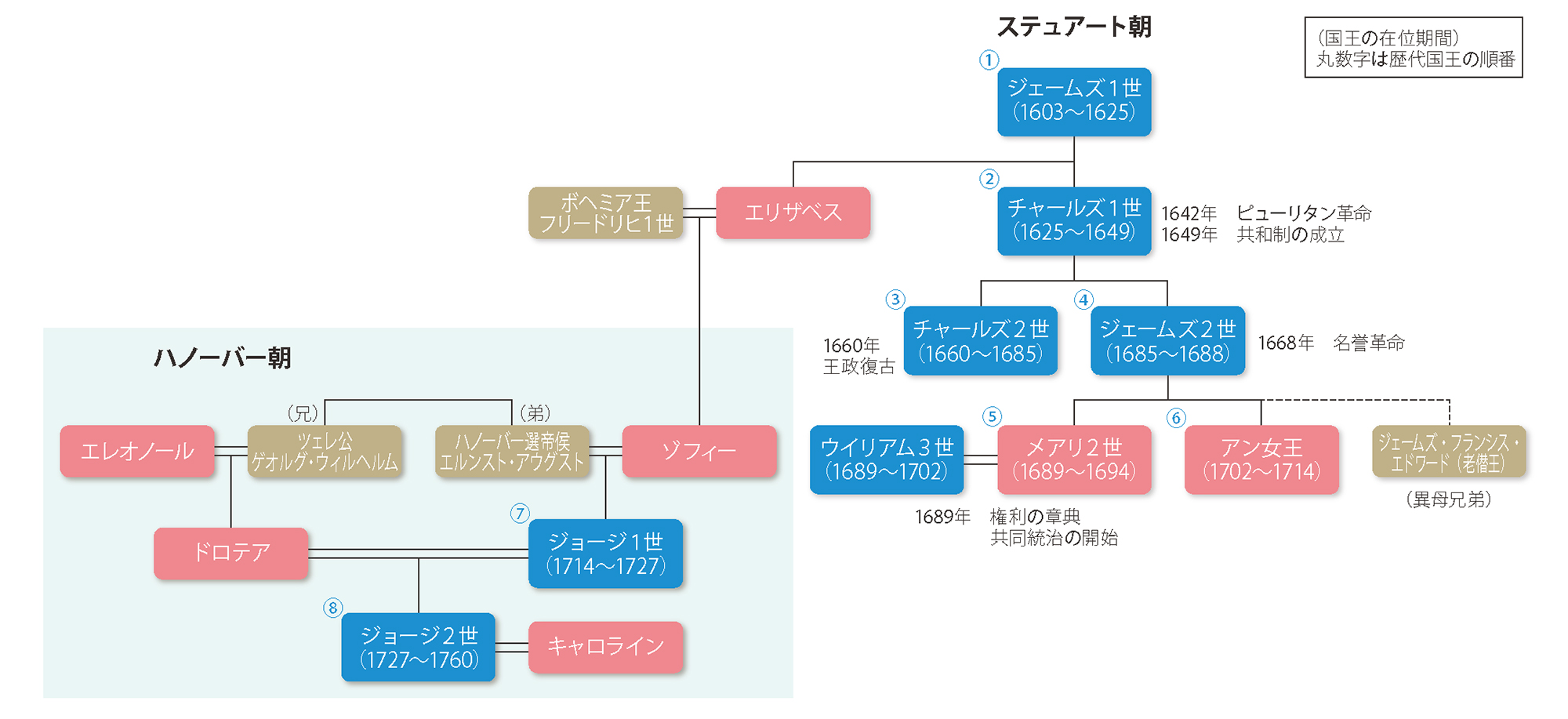

(3)同君連合※2に期待したスコットランドの落胆

カトリック教徒のスコットランド女王メアリ・ステュアート(在位1542~1567)は、フランス国王フランソワ2世に嫁いだが、1560年に夫が亡くなり、未亡人となってスコットランドに戻る。その後再婚し、1566年に長男を出産するが、メアリ自身の結婚問題で1567年に女王を退位させられ、生まれたばかりの長男がジェームズ6世(在位1567~1625)として即位する。メアリは、その後イングランドに亡命するが、エリザベス女王暗殺計画への関与で1587年に処刑されてしまう。

1603年にエリザベス女王が崩御すると、イングランドの王位継承権をもつメアリの遺児ジェームズ6世がイングランド国王ジェームズ1世となる同君連合が成立し、イングランドのステュアート朝が始まる。王権神授説を掲げて、絶対王政の強化を目指すジェームズ1世は、国王を首長とするイングランド国教会を信奉し、それ以外の教派を排除しようとした。この国王の豹変は、スコットランド長老派を落胆させる。

(4)ピューリタン革命でイングランドに翻弄され、クロムウェルに征服されるスコットランドの苦境

次の国王に即位した息子チャールズ1世(在位1625~1649)は、スコットランド長老派教会にイングランド国教の司教制度や儀式を強制したため、スコットランドで反乱が起こり、イングランドの国王軍と戦争になる。1639年と1640年の戦いで大敗した国王軍は、多額の戦費を無駄にしたうえに、スコットランド側に賠償金を支払うことになる。その結果、イングランドでは国王と議会の激しい対立が生じ、1642年にピューリタン革命(~1649)が勃発する。

スコットランドは、長老派教会の導入を条件にイングランド議会と軍事同盟を結んでいたが、この条件を反故にされた上にスコットランド出身の国王チャールズ1世が、オリバー・クロムウェル(1599~1658)によって1649年に処刑されてしまう。これに憤慨したスコットランドの貴族たちは、処刑された国王の息子チャールズ2世をスコットランド国王に即位させると宣言する。この動きにイングランド議会は、1650年にクロムウェルを総司令官としてスコットランドへ進撃させる。カトリック勢力の援軍が期待できないうえに、国王支持派と長老派の内部対立があるスコットランド軍は大敗する。クロムウェルの独裁による共和政が始まり、スコットランドの苦難の日々が始まる。

(5)王政復古と名誉革命~ステュアート朝の国王ジェームズ2世を追放されたスコットランドの怒り~

1658年に独裁政治を行ったクロムウェルが死去すると、チャールズ2世(在位1660~1685)が亡命先のフランスから戻り王政復古となる。国王はフランス亡命中にカトリック信仰に傾倒しており、これまでチャールズ2世を支援してきたスコットランド長老派教会の期待はまたもや失望に変わる。

1658年に独裁政治を行ったクロムウェルが死去すると、チャールズ2世(在位1660~1685)が亡命先のフランスから戻り王政復古となる。国王はフランス亡命中にカトリック信仰に傾倒しており、これまでチャールズ2世を支援してきたスコットランド長老派教会の期待はまたもや失望に変わる。

1685年に即位した弟のジェームズ2世(在位1685~1688)も、前王と同じくカトリックを信仰していた。これに危惧を抱いたイングランド議会は、ジェームズ2世を追放し、代わってプロテスタントのジェームズ2世の娘メアリ2世(在位1689~1694)をその夫ウィリアム3世(在位1689~1702)とともにイングランド国王に即位させ、1688年に名誉革命を断行する。

スコットランドは、自国出身にもかかわらず長老派を弾圧する国王ジェームズ2世に強い不満があり、「プロテスタントのウィリアム3世をスコットランド王に迎える」ことを渋々受け入れたが、「カトリック教徒の国王ジェームズ2世を強引に退位させた」イングランド議会の対応に憤慨する。特にカトリック勢力が多く残るハイランドは、カトリック教徒であるジェームズ2世の子孫を英国王位へ復帰させることを目指すジャコバイト※3の支持基盤となる。

(6)狡猾なイングランドとの合併に追い込まれたスコットランドの

ジェームズ2世に重用されていたハイランド地方の貴族やジャコバイトが集まり、1689年に「ジャコバイトの反乱」を起こす。この反乱は簡単に制圧されるが、ジャコバイトの反イングランドの動きは収まらなかった。スコットランドに臣従を求める国王ウィリアム3世は、1692年にその意思表示をしないハイランド地方の有力氏族であるマクドナルド一族の住民38人をグレンコーで虐殺する。しかし、スコットランドへの見せしめに行った「グレンコーの虐殺」は、逆に国王ウィリアム3世への不信感を強め、さらに過激なジャコバイト運動に繋がっていくことになる。

スコットランドの反抗に手を焼いたイングランド議会は、スコットランドとの完全な合併を狙い、「応じない場合には外国扱いにして貿易を規制し、これまでの経済的優遇措置を取り消す」と恫喝した。

その頃スコットランドでは、パナマのダリエンに植民地を建設する大規模な開発計画の失敗で、国内経済は大きな打撃を受けていた。

こうした厳しい経済状況の中で、「イングランドとの合併もやむなし」と考えるスコットランド人も大勢いたので、1707年に合同法※4が可決され、イングランドとスコットランドが合併する。合併後、スコットランドの長老派教会と教育制度は残されたが、連合議会でのスコットランド側の発言権は殆どなくなってしまう。また、スコットランドは、合併されたにもかかわらず、イングランドや植民地への輸出に関税を掛けられるなど外国扱いされたため、対イングランド感情は更に悪化する。

(7)ジャコバイトの反乱の終焉とハイランドの荒廃

イングランドでは、1714年にドイツのハノーバー選帝侯であるジョージ1世(在位1714~1727)が即位し、フランスに亡命していた

また、利益率の高い牧羊経営に目を付けた地主たちによる「ハイランド・クリアランス」※6で、多くの小作人がそれまで住んでいた土地から追い出され、炭鉱労働者や大都市の工場労働者となったり、アメリカやカナダなどの新天地を目指したりした。地域を担う人々がいなくなったハイランドは、一層貧しくなり荒廃した。

2.スコットランドの産業革命

(1)長老派教会と大学が支えた教育的土壌

(1)長老派教会と大学が支えた教育的土壌

教育熱心なスコットランドでは1496年に議会で貴族などを対象に義務教育法が導入されている。長老派教会が主流となった以降は、長老派教会の牧師たちが教師となって教区学校で読み書き算数などの教育を受け持ち、聖職者の教育はグラスゴー大学(1451年創設)を始めとする国内の大学が担った。19世紀初めまでケンブリッジ大学とオックスフォード大学の2校しかなかった大国のイングランドに比して、16世紀の時点では小国のスコットランドの方が大学の数も多く、図書館も充実しており、教育水準も高かったと言われる。18世紀半ばには、ジャコバイトの乱が終焉して国内状況が落ち着き、先進的な教育が定着するようになると、学費の安いスコットランドの大学には、非国教徒に門戸を閉ざしていたイングランドからも多くの学生が入学してくる。

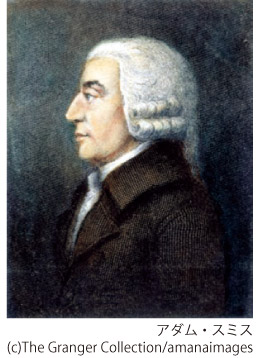

また人文・社会科学分野では、18世紀にスコットランド啓蒙主義が生まれる。代表する人物として、『人間本性論』などを著した哲学者デイヴィッド・ヒューム(1711~1776)や『国富論』の著者である経済学者アダム・スミス(1723~1790)がいる。この2人のもとに第一級の人材が集まると、その後のヨーロッパをリードする知的集団が形成された。

(2)実用性を重視する技術者たちと啓蒙主義

スコットランドの大学では理工学系の学問も盛んとなり、産業革命に必要な土壌が整っていった。英国の産業革命において、スコットランド人の有名な技術者や発明家、科学者たちを輩出しており、学術レベルは高かった。

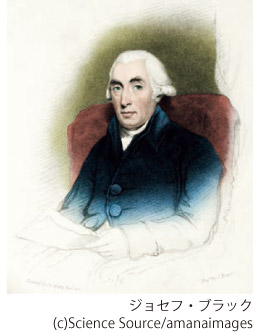

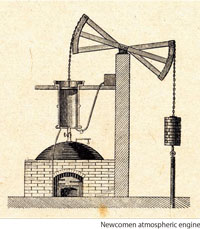

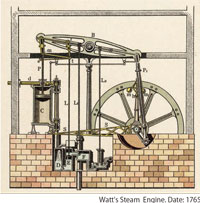

二酸化炭素の発見者として知られるジョセフ・ブラック(1728~1799)は、両親がフランスのスコットランド系のワイン商人であり、16歳でグラスゴー大学に入学してリベラルアーツを学び、1752年に医学を学ぶためエディンバラ大学へ移っている。1756年にはグラスゴー大学に教授として戻り、1766年にはエディンバラ大学の医学と化学の教授となって化学の普及に大きく貢献した。彼は、グラスゴー大学で蒸気機関の改良で知られるジェームズ・ワット(1736~1819)と知り合い資金提供しただけでなく、哲学者のディヴィッド・ヒュームや経済学者のアダム・スミスなどスコットランド啓蒙主義の知識人とも交流をもった。18世紀後半のスコットランドでは、学術クラブでの意見交換などが盛んであった。

二酸化炭素の発見者として知られるジョセフ・ブラック(1728~1799)は、両親がフランスのスコットランド系のワイン商人であり、16歳でグラスゴー大学に入学してリベラルアーツを学び、1752年に医学を学ぶためエディンバラ大学へ移っている。1756年にはグラスゴー大学に教授として戻り、1766年にはエディンバラ大学の医学と化学の教授となって化学の普及に大きく貢献した。彼は、グラスゴー大学で蒸気機関の改良で知られるジェームズ・ワット(1736~1819)と知り合い資金提供しただけでなく、哲学者のディヴィッド・ヒュームや経済学者のアダム・スミスなどスコットランド啓蒙主義の知識人とも交流をもった。18世紀後半のスコットランドでは、学術クラブでの意見交換などが盛んであった。

一方でジェームズ・ワットや製鉄技術を変革したJ.B.ニールソン(1792~1865)※7は、大学を出ていない叩き上げの技術者である。スコットランドは、階級社会の根付いたイングランドと異なり、学歴のない技術者であっても大学教授などから積極的にアドバイスや協力を得ることができたので、技術水準が非常に高かった。こうしたスコットランドの技術者たちの多くが、「雇われ外国人」として明治初期に来日し、日本の産業革命にも大きく貢献している。

(3)産業革命の進展と急激な人口増加

1750年代のスコットランドの人口は約126万人だったが、産業革命における工業化政策と都市化政策の展開によって、1801年には160万人を超え、1831年には200万人以上となり、イングランド経済に追従する形で発展する。経済成長によって1785年から1835年に輸出は9倍となり、社会的・経済的な安定から投資家は安心してスコットランドに資本投下して工場をつくり、労働者を集めて大量生産を行うようになる。

1790年に完成したフォース・クライド運河や1842年に開通したエディンバラ・グラスゴー鉄道などによって、物流や人的交流が活発となる。1830年代までは、農村部に点在していた水力を用いる綿織物工場や炭坑、金属加工業などが、物流の発達や蒸気機関の発明によって次第に都市部やその周辺部に集中するようになり、輸送コストや労働力確保の点から、グラスゴーとエディンバラの2つの大都市を核とした経済圏が形成された。

(4)産業革命の恩恵を受けた工業都市 グラスゴー

スコットランドの中西部に位置するクライド川下流の港湾都市グラスゴーには工場と人口が集中し、スコットランドで一番の大工業都市となった。

グラスゴーの人口は、1780年には4万人程度であったが、1830年には20万人、1891年には65万人とロンドンを凌ぐ増加率であった。

もともと、グラスゴーの商人は、主にフランスやオランダと交易していたが、1707年にイングランドと合併した以降はアメリカ植民地など大西洋貿易が可能となり、経済的に繁栄する。その後、1775年のアメリカ独立戦争によって、主たる貿易品目のタバコ貿易が中止となり、グラスゴーの経済は大きな打撃を受けるが、イングランドの産業革命の進展とともに、グラスゴーは綿織物工業への構造転換に成功し、マンチェスターやバーミンガムに並ぶ連合王国最大の新産業都市に発展を遂げる。

(5)知の集積都市となった首都 エディンバラ

スコットランドの東岸フォース湾に面する首都エディンバラは、スコットランドの政治文化の中心であり、中世を思わせる「旧市街」と都市計画の傑作である「新市街」の美しい町並みはユネスコの世界遺産に登録されている。元々小さな都市であったエディンバラの人口は、1707年には約3万人程度であったが、1831年には2倍の約6万人となり、旧市街で居住環境の悪化が進んだことから、近代的な新市街が開発され、貴族や著名人、銀行家など富裕層や知識人が次々と移り住んだ。

消費中心の都市のエディンバラの地場産業には、大規模工場を有する製紙工場と「ブリタニカ百科事典」で技術が評価された印刷業があり、リース港は石炭や穀物など生活物資の物流拠点となった。

イングランドに翻弄され続けてきたスコットランドであるが、1999年にスコットランド議会が復活し、自治が再開された。2014年9月にはスコットランドの独立の是非を問う住民投票が実施され、英国からの独立は賛成44.7%の僅差で否決されたが、2020年の英国のEU離脱「ブレグジット」を機にEU残留派が多いスコットランドでは独立機運が高まっている。連合王国の象徴であったエリザベス女王の崩御もあり、立憲君主制の維持や連合王国内の独立運動における今後の展開が注視される。

「却来華の軌跡」も33回目の今回が最終回となる。これまで本稿に根気よくお付き合いいただいた読者の皆様に深く感謝したい。執筆のきっかけは、「我々が第四次産業革命の最中にいると言われる中で、英国初の第一次産業革命を多面的に考察することで現代への指針が導き出せるのではないか」と考えたことであった。新型コロナウィルス感染症が中国で発見された2019年12月からスタートし、2023年5月に漸く第5類へと移行し、外出自粛が求められないようになった今回で最終回を迎えることは大変感慨深い。コロナ禍によるパンデミックの中で、社会の価値観の変化を

※1 「長老派教会」: 司教制度を廃止し、信徒の中から長老を選出して牧師を補佐させる長老制を採用する。

※2 「同君連合」: 同一の国王を戴くが、それぞれは国家として独立しており、政府や議会などの国家機構は別々に存在する国家形態。

※3 「ジャコバイト」: 名誉革命で亡命した国王ジェームズ2世とその子孫を、正統のイギリス君主として支持した人々。ジェームズ派の意で、その名称は、ジェームズJamesのラテン語形ヤコブスJacobusに由来する。

※4 「合同法(1707年)」: この合同法の可決によって同君連合は解消され、1707年5月1日にアン女王のもとでグレートブリテン王国が成立した。同時にスコットランドは議会を解散してイングランド議会に吸収された。

※5 「老僭王」: ジェームズ・フランシス・エドワード・ステュアート(1688~1766)は、ジェームズ2世の息子で老僭王と呼ばれるイングランド・スコットランドの王位請求者(自称在位:1701年9月16日~1766年1月1日)。支持者であるジャコバイトによって、イングランド王ジェームズ3世及びスコットランド王ジェームズ8世と呼ばれる。

※6 「ハイランド・クリアランス」: 18世紀から19世紀にかけ、ハイランド地方を中心とした地主たちは羊毛産業が経済を豊かにすると考え、羊の放牧のために今まで住んでいた住民を強制退去させた。悪名高き「ハイランド・クリアランス」と呼ばれ、この時に最大で10万人以上が土地を奪われた。

※7 「J.B.ニールソン」: 産業革命の源となる石炭と鉄鉱石の活用において1828年に先駆的な熱風炉精錬法を発明。炉に送風する空気をあらかじめ熱風炉で加熱して炉内に送り込むことにより、炉内の熱効率を上げた。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第32回]~2023年6月号

英国の小説家であるジョナサン・スウィフト(1667~1745)の「ガリバー旅行記」(1726)は、18世紀前半に出版された架空の旅行記として世界中の人々に親しまれている。幼い頃に読んで、小人や巨人の国で次々と困難に直面する主人公にワクワクドキドキした記憶が今も残っている。絵本も多く出版されており、子供向けの物語というイメージが強いが、当時の英国の政治や社会を痛烈に批判する内容は、大人も十分楽しめる。

この小説に登場する小人の国「リリパット王国」の大蔵大臣フリムナップは、当時の政権を担うロバート・ウォルポール(1676~1745)を風刺した姿だとされる。トーリー党

前々回から英国イングランドを中心にノルマン朝からハノーバー朝までの英国議会の歴史と、議会政治が産業革命に与えた影響を探ってきたが、今回は、実質的に英国最初の首相とされるウォルポールの生い立ちから21年間の長期安定内閣を築くまでの歩みとともに、政治の安定が貿易や商業の振興をもたらし、増えた国富によって産業革命に繋がる土台が築かれるというプロセスを辿る。

1.ウォルポールの生涯

(1)出生から学生生活(1676~1700)

ロバート・ウォルポールは、1676年にイングランド東部に位置するノーフォークの寒村ホートンに生まれた。ウォルポール家は、貴族ではないが13世紀から続く由緒ある地方の名家であり、庶民院の議員である彼の父親は、地元ではホイッグ党の重要人物として信頼されていた。学識豊かで資産の管理運営にも長けた人物であったが、19人もの子供を抱えていたので生計を切り詰めていた。

三男だったウォルポールは、聖職者になるために上流階級の子弟が多い名門イートン校に進学するが、父から十分な資金援助がなく貧乏な学生生活を強いられた。その後、ケンブリッジ大学のキングス・カレッジに進むが、2年後に兄たちが相次いで死去してしまい、ウォルポールが突然跡取りとなる。父親が体調を崩していたので、すぐに新たな跡取りとして家の財産管理を教える必要があり、彼は学業半ばで故郷に戻された。さらに、父親は早くに息子を自立させようと、息子の結婚相手として多額の持参金が期待できる裕福な材木商人の娘キャサリンを見つけてくる。

(2)結婚から政界進出まで(1700~1702)

1700年にキャサリンと結婚すると、その3カ月後に父親が50歳で死去し、ウォルポールは一家の長となる。母や4人の兄弟姉妹に加え、身重の妻までも抱えた彼は、一家を支えるために、すぐに父親と同様に政界への進出を考え、1701年には地元ノーフォークの都市選挙区から立候補し、庶民院議員となる。

妻となったキャサリンはまずまずの美人で、最初は夫婦仲も良く三男二女を授かるのだが、お嬢さん育ちで派手好きな彼女は、頻繁にオペラ劇場に通い、次々と高価な洋服や宝石などを購入する。しかも彼女は嫉妬深い性格だったので、すぐに夫婦仲が悪くなり、別居生活に入る。一方、政府の役職に就かない平議員のウォルポールは、無給に近かった。扶養家族も多いうえに、妻の散財のせいで妻の持参金もすぐに使い果たし、借金まみれとなる。

(3)アン女王時代のホイッグ党の若手有望株(1702~1710)

アン女王時代(在位1702~1714)にはスペイン継承戦争(1701~1714)※1が始まっており、トーリー党中心の戦時体制となっていた。シドニー・ゴドルフィン(初代ゴドルフィン伯爵)が政治、ジョン・チャーチル(初代マールバラ公爵)が軍事、ロバート・ハーレー(初代オックスフォード伯爵)が庶民院を主導して三頭政治を行っていた。

ホイッグ党のウォルポールは、幼馴染でイートン校の同級生であるチャールズ・タウンゼント子爵(1674~1738)を足掛かりに党の若手貴族の中に入り込み、閉鎖的な上流社会での人脈を開拓した。野党議員としてトーリー党政府に対して論争を挑み、高い討論力で相手を圧倒したことで、

1705年の総選挙で与野党が伯仲した結果、ホイッグ党の議員が閣僚として登用され、ウォルポールも1705年から1708年まで海軍本部委員会委員に、ついで1708年2月に戦時大臣に就任した。膨大な負債に

(4)敗北と失意から英雄へ(1710~1714)

1710年10月の総選挙でトーリー党が圧倒的な勝利を収めると、ホイッグ党の閣僚が次々と辞任に追い込まれる。ウォルポールも1710年10月に戦時大臣を辞任すると、それ以降はトーリー党政府を批判する急先鋒となる。政権運営にとって邪魔な存在となった彼は、1712年1月に汚職の罪で議員を除名され、半年間ロンドン塔に監禁されてしまう。汚職の事実はあったものの、獄中の間には、ホイッグ党の有力者が続々と彼のもとに駆け付け、6カ月後に釈放されたときには、ホイッグ党の殉教者として英雄扱いされた。そして、1713年8月には、議員に復帰している。

(5)ジョージ1世治下のホイッグ党の優勢と主要閣僚となるウォルポール(1714~1716)

1714年にアン女王が死去し、ジョージ1世(在位1714~1727)が英国王に即位すると、トーリー党が退けられホイッグ政権が成立する。スタナップやタウンゼント子爵が国務大臣として入閣し、ウォルポールは陸軍支払長官に就任する。陸軍支払長官という役職は、大臣より格下だが金銭上の役得が多く、3年間の野党生活で膨らんだ自分の借金を返済しただけでなく、多額の資産を形成することができ、名より実をとった形となった。

1714年にアン女王が死去し、ジョージ1世(在位1714~1727)が英国王に即位すると、トーリー党が退けられホイッグ政権が成立する。スタナップやタウンゼント子爵が国務大臣として入閣し、ウォルポールは陸軍支払長官に就任する。陸軍支払長官という役職は、大臣より格下だが金銭上の役得が多く、3年間の野党生活で膨らんだ自分の借金を返済しただけでなく、多額の資産を形成することができ、名より実をとった形となった。

さらに、1715年1月の総選挙で圧勝したホイッグ党はトーリー党を抑え込み、1716年5月にはジャコバイト※2の復活を阻止することを狙いとした「7年任期法」によって、議員任期3年を7年に延長し、安定的政権運営を図った。ウォルポールは、1715年10月に前任者が死去したことで第一大蔵卿に就任し、主要閣僚の一人となる。

(6)党内野党から返り咲きまで(1716~1717)

前号で述べたとおり、ドイツ生まれの国王ジョージ1世は、英国よりもハノーバー選帝侯としての立場を優先し、大北方戦争(1700~1721)※3に英国を巻き込もうとした。さらに国王が、対スウェーデン戦略として宿敵フランスとの関係改善を図ろうとすると、ホイッグ党内部に分裂が生じる。ジョージ1世のハノーバーへの里帰りに随伴したスタナップやサンダーランド伯爵らの「大陸組」は、フランスとの条約を結ぼうとするが、ウォルポールやタウンゼント子爵ら英国の「留守政府組」は、ハノーバー優先策だと批判する。フランスとの条約締結が留守政府組の妨害によって1716年11月末までずれ込むと、1716年12月に国王はタウンゼント子爵をアイルランド総督へ左遷する。この結果、ウォルポールとタウンゼント子爵が下野に追い込まれる一方で、スタナップは国王から絶大な信頼を得るようになり、この頃から国王は閣議に出席しなくなる。

これ以降、ホイッグ党ウォルポール派は、党内野党として政権中枢のスタナップを批判するようになる。ウォルポールの狙いは、スタナップ政権を困らせて自分を再登用させることであり、そのためにはトーリー党とも平然と共闘した。そして、ウォルポールが、国王に反抗する皇太子(のちのジョージ2世、在位1727~1760)の一派と手を組んだことによって、庶民院の議会運営が更に難しくなっていく。その対応に疲れ果てたスタナップは、爵位を受けて貴族院へ移りたいと国王に願い出るのだが、一旦貴族院議員になると庶民院の議会には出席できなくなるので、庶民院の運営はウォルポールの思いのままとなる。

議会運営に支障が生じたスタナップ政権は、ウォルポールらとの関係修復を画策するが、そのためには犬猿の仲であった国王と皇太子を仲直りさせることが必要であった。政権に復帰したいウォルポールは、まず「国王の膨大な負債の肩代わりを庶民院で了承する」ことを引き受け、次に「皇太子へ国王との仲直りを説得する役」を皇太子妃キャロラインに依頼する。彼女は、恩義のあるウォルポールからの依頼を快諾し、1720年4月に国王と皇太子の和解が成立する。この結果、1720年6月にウォルポールは陸軍支払長官に、タウンゼント子爵は枢密院議長に返り咲く。

(7)南海泡沫事件 バブルの崩壊(1717~1720)

スペイン継承戦争の戦費調達のために債務が膨らんだ英仏は、ともにその利息の支払いに苦しんでいた。フランスでは、「ミシシッピ計画」によって、1720年に政府の債務をミシシッピ会社の株と交換することで債務の帳消しに一旦成功する。英国でも同じスキームで計画された債務帳消しが、「南海泡沫事件」であり、この2つに17世紀のオランダで起きた「チューリップ・バブル」を加えたものが世界三大バブルとされる。1720年に英国で「巨額の国債引き受けの見返りに株式を発行する許可を得る」スキームの入札が実施され、ホイッグ党寄りのイングランド銀行と競い落札したのが南海株式会社である。この会社は、1711年にスペイン領アメリカ植民地との貿易と金融事業を目的にトーリー政権の指導者によって設立されたものの、その後貿易が途絶え経営が悪化していた。1718年に金融事業である富くじ発行の大成功によって窮地を脱すると、今回の入札によって更なる利益捻出を目論んだ。落札した南海株式会社は、株式を時価で国債と交換するスキームを実施する。株価さえ高騰すれば会社の利益も増大し、さらに株価も上がるという仕組みであるので、会社は株価を吊り上げるために、さまざまな噂話や嘘話、楽観論を流布する。1720年1月に1株約100ポンドだったものが、4月からの株価上昇に伴い、会社の利益が増大すると、そのことが更に株の人気を煽り、6月には株価が1050ポンドと10倍に値上がりする。「株は儲かる」という考えが一挙に世間に広まり、貴族から庶民まで我先にと投資する株式ブームとなる。しかし、3カ月後の9月には株価が1/5に大暴落し、多くの破産者や自殺者が出る事態にまでなった。

(8)ウォルポールのライバルたちの死(1721~1722)

株価暴落で南海株式会社の役員たちの責任追及だけでなく、当社の株を賄賂として受け取っていた政治家の存在が明らかとなり、投資家から怒りの声が上がる。この国難を解決できる人物としてウォルポールが脚光を浴びる。1711年に南海株式会社設立の議案が議会に提出された時、「貿易や産業の発展から国民の眼をそらし、株式売買という危険なリスクを負う行為を奨励することは、一見大儲けできるように見えるが、実は人々を破滅に導くものだ」と議案反対の演説をした議員が、ウォルポールだったからだ。単に宿敵トーリー党の議案という理由で異議を唱えたにもかかわらず、「南海株式会社に反対した人物」という事実によって、彼は、「バブルに無縁な財政通の政治家」となり、イメージアップに繋がる。

一方、政権を担っていたスタナップは、政府の失政への激しい追求により議場で倒れ、1721年2月に脳卒中で死去する。ウォルポールは同年4月に第一大蔵卿に就任すると、南海株式会社を奴隷貿易と捕鯨を専業とする会社に縮小して再建に成功し、寛容な収拾策で政府が壊滅的な打撃を受けることを阻止する。しかし、スタナップ亡き後も政府の主導権は、未だ敵対するサンダーランド伯爵が握っており、1722年4月の総選挙でもサンダーランド派の勝利の方向が見えてきたところで、突如サンダーランド伯爵が倒れて死去する。立て続けのライバルの死去によって劣勢を挽回したウォルポールは、名実ともに国王の第一の臣下となり、実質的な首相となる。

(9)ウォルポール内閣の成立(1722~1737)

ジョージ1世は、当初自分の第一の臣下となったウォルポールの力量に危惧を覚えていたが、やがて彼に任せれば議会も政府もうまく行くと考えるようになる。ジョージ1世の信任を得たウォルポールは、国王の金や官職叙任権を巧みに利用しながら閣議を取り仕切り、国王と内閣と議会を束ねる存在となった。

しかし、1727年にジョージ1世の崩御によって即位したジョージ2世は、皇太子時代の同志であったウォルポールを更迭しようとする。政権に復帰した途端に、父親のジョージ1世に取り入ろうとする彼の風見鶏的な姿勢に強い不信感を抱いていたのだ。それを察したウォルポールは、すぐに「宮廷費70万ポンドをさらに83万ポンドに増額する」という議案を提出し、すでに過大だとして増額に反対する議会から強引に承認を得る。彼の対応にご満悦となったジョージ2世は、一転ウォルポール贔屓となり、彼の留任を決める。

王妃となったキャロラインも、この宮廷費の予算措置を大変喜び、公事も私事も全てウォルポールに相談するようになり、重要政務の国王への根回し役も買って出てくれた。

こうしてウォルポールは、事実上の首相として政権を担い、21年に及ぶ長期政権で政治的安定をもたらした。対外的には平和戦略、国内的にはトーリー党をジャコバイトとして攻撃することで、強力な政治的基盤を作り上げた。膨大な戦費が必要となる戦争を避け、国内商工業や貿易の振興、海運の保護に力を注ぎ、税収を増加させた。こうした重商主義政策による国富の増大が、産業革命を引き起こす原動力となる。1726年に英国を訪れたフランスの哲学者ヴォルテール(1694~1778)※4は、「英国の繁栄と自由を生んだ最大の理由は、商業の発展にある」と哲学書簡で称賛している。

(10)ウォルポール内閣の終焉(1737~1745)

1737年に、長らく別居生活が続いていた妻キャサリンが死去すると、翌年に長年愛人関係にあった女性と再婚するのだが、彼女は流産が原因で急逝してしまい、ウォルポールは悲嘆に暮れ病床に就く。この頃から彼の政権は盤石ではなくなり、元々文芸の保護に熱心でない彼は、新聞雑誌などへの買収と言論弾圧を行なうようになる。

1738年に、英国の貿易船の船長ジェンキンスが、西インド諸島のスペイン領で官憲によって不当に勾留され耳を切り落とされたとして、自身の耳を庶民院に証拠として提出する。世論はスペインへの報復を熱狂的に支持し、議会は開戦すべきとのムードとなる。議会の声に押されたウォルポールは、1739年にしぶしぶ宣戦布告し、「ジェンキンスの耳戦争」が始まり、さらには、ハプスブルグ家の家督継承を巡るオーストリア継承戦争※5が1740年に勃発し、立て続けに望まぬ開戦に追い込まれる。戦争が長引くと、彼の予想通り

1742年2月に庶民院で反対派が多数を占めると国王ジョージ2世の慰留や貴族院の支持があったにもかかわらず、ウォルポールは議会の信任を失ったことを理由に第一大蔵卿を辞任する。この議会の不信任を理由とする彼の辞任によって、「議会で多数を占める党派の党首が内閣を組織する」という責任内閣制の先例ができたと言われ、その後英国では、内閣が国政全般を掌握し、国民の代表である議会に対して責任をもつことになる。

2.責任内閣制の英国と絶対王政フランスの違い

官僚機構と国王軍に支えられた絶対王政下のフランスでは、貴族・地主階級と都市商工業者の利害は徹底的に対立し、1789年のフランス革命で、王室を始めとする貴族階級は暴力的に打倒された。

一方、英国にはカトリックという共通の敵がいたため、貴族および地主階級と、都市商工業者たちが一致団結して協力できた。さらに、トーリー党とホイッグ党が議会を舞台に論争と勢力争いを繰り広げたことが逆にガス抜きとなって内乱に至らなかった。大地主や貿易で富を蓄えた者に対して、次々に爵位が与えられると、貴族とジェントルマンの壁が取り払われ、身分意識の変化が生じた。このような背景から都市商工業者は、産業や学術分野にエネルギーを振り向け、18世紀以降の産業革命の原動力の1つとなったのである。

ウェストミンスター宮殿からほど近い「ダウニング街10番地」は英国首相官邸として知られているが、この建物は、1732年に国王ジョージ2世からウォルポール個人に

次回は、これまでイングランドを中心に眺めてきた産業革命をスコットランド側から考察する。

※1 「スペイン継承戦争」: 1701~1714年スペインの王位継承をめぐり、イギリス、フランスの対抗を主軸として行われた戦争。

※2 「ジャコバイト」: 名誉革命で亡命した国王ジェームズ2世とその子孫を、正統のイギリス君主として支持した人々。ジェームズ派の意で、その名称は、ジェームズ Jamesのラテン語形ヤコブス Jacobusに由来する。

※3 「大北方戦争」: 1700~1721年、スウェーデンと反スウェーデン同盟(ロシア・デンマーク・ザクセン)を結成した諸国がスウェーデンの覇権をめぐって争った戦争。ロシアがスウェーデンと戦って勝利し、バルト海の覇者となり、大国化の契機をつかんだ。

※4 「ヴォルテール」: 18世紀フランスを代表する啓蒙思想家、哲学者、文学者、歴史家。『哲学書簡』『寛容論』『カンディド』などの多くの著作を通じ、啓蒙専制君主に大きな影響を与えた。

※5 「オーストリア継承戦争」: 1740~1748年、オーストリアの王位継承をめぐって行われた国際戦争。オーストリア王女マリア・テレジアの即位に反対するバイエルン・ザクセン諸侯・フランス・スペイン王などと、イギリスを味方にしたオーストリアが対抗。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第31回]~2023年5月号

昨年9月のエリザベス2世崩御に伴って英国王として即位したチャールズ3世は、ウィンザー朝の5代目にあたり、ドイツ北部の領主の家系であるハノーバー朝の直系とされる。1714年に英国で始まったハノーバー朝は、1901年にサックス=コーバーグ=ゴータ朝※1へと引き継がれるが、1917年の第一次世界大戦の中で敵国ドイツ風の王朝名を名乗るのは好ましくないと王宮の名に

そのハノーバー朝の初代国王ジョージ1世(在位 1714~1727) と息子ジョージ2 世( 在位1727~1760)は、ドイツで生まれ育ったため英語が不得手なうえに英国の政治にほとんど関心がなかった。この 2人の国王のおかげで、今回取り上げる政治家ウォルポールが実質的な首相として21年間もの長い間英国の政治を仕切ることが可能となったのである。

前回から英国イングランドを中心にノルマン朝からハノーバー朝までの英国議会の歴史と、議会政治が産業革命に与えた影響を探ってきたが、今回は、ハノーバー朝以降に責任内閣制が可能となった背景を探るために、当時の国王であるアン女王やジョージ1世などの人柄や英国での評判、責任内閣制を作り上げたウォルポールの政治姿勢や性格について取り上げる。

1.アン女王の生涯とステュアート朝の断絶

(1)メアリ2世の妹アンが国王即位に至る経緯

英国では、1642年のピューリタン革命やクロムウェルの独裁政治(1653~1658)、チャールズ2 世(在位1660~1685)の王政復古を経て、旧教徒(カトリック)の国王ジェームズ2世(在位1685~1688)が王位を継承したが、彼の露骨な旧教復興の姿勢に危機感を持った議会が1688年に起こした無血の名誉革命によって、国王は追放され、ともに新教徒(プロテスタント)であるジェームズ2世の娘メアリ2世(在位1689~1694)とその夫であるオランダ提督オレンジ公ウィレム(即位後ウィリアム3世:在位1689~1702)が即位することになる。

しかし、2人の共同統治という異例な形となった夫婦には世継ぎができないままに、妻メアリ2世が 1694年に崩御してしまう。単独の国王となった夫ウィリアム3世の次の国王には、メアリ2世の妹であるアンに継承させることがほぼ既定路線になっていたが、フランスから虎視眈々と王位復活を狙う不穏な動きがみられた。名誉革命で追放されフランスへ亡命した元国王ジェームズ2世やその息子ジェームズ・フランシス・エドワード(老

そこでウィリアム3世は、1701年に旧教徒の彼らが王位に就けぬように「王位継承者はステュアート家の血を引く新教徒」とする王位継承法を定める。そして翌年にウィリアム3世が崩御すると、ステュアート朝ジェームズ1世の曾孫で新教徒のアン女王(在位 1702~1714)が37歳で即位する。

(2)フランスに勝利した英国の発展とスコットランド併合による大ブリテン王国の成立

アン女王が即位した18世紀初頭には、スペイン王位継承問題を巡ってフランスとの対立があり、国内には依然としてジェームズ2世を支持する勢力ジャコバイト※3が残っていたので、英国の政情は不安定であった。凡庸であったが努力家のアン女王は、必ず閣議に出席して重要な法案審議の際には議会に赴き、政治に対する国王の権限を表面上保っていた。しかし、実際の政務は、お気に入りの女官サラ・ジェニングスの夫で有能なジョン・チャーチルに任せていたことから、中小地主層の利益を代表するトーリー党中心の体制が構築された。

その後、ヨーロッパのスペイン継承戦争(1701~1714)※4と、北米植民地のアン女王戦争(1702~ 1713)※5で、英国はフランスに勝利する。これまで度々英国に楯突いていたスコットランドであったが、一連の戦争での勝利で英国の力を認めざるを得なくなり、1707年に英国との併合に応じる。

これにより、大ブリテン王国が成立し、アン女王は名実ともに英国王となった。

(3)アン女王の崩御とステュアート朝の断絶

アン女王は、1683年にデンマーク王の次男と結婚し、18人も懐妊するのだが、どの子も死産か

2.ハノーバー朝の国王ジョージ1世とジョージ2世

(1)ハノーバー朝の始まりとジョージ1世の悪評

王位継承法に基づき、ステュアート家の血筋を引 くゾフィー・フォン・デア・プファルツ(1630~ 1714、以下ゾフィーと表記する)が、ジェームズ1世の孫として唯一継承権をもっていたが、アン女王が崩御する2カ月ほど前に83歳で死去してしまう。そのため、ゾフィーの息子であるドイツのハノーバー選帝侯ゲオルク・ルートヴィヒが、54歳でジョージ1世(在位1714~1727)として即位し、ハノーバー朝が成立する。

1714年にウェストミンスター寺院で新国王の戴冠式が行われたが、その評判は散々なものであった。まず、自分の暗殺計画の噂もある不穏な英国で、王位に就くことを躊躇したジョージ1世は、アン女王崩御後 7週間も経てから英国入りしており、戴冠式には王妃ゾフィー・ドロテア(1666~1726、以下ドロテアと表記する)の姿はなかった。しかも、ドイツから不器量な愛妾2人を伴っていた。1人は、長身で非常に痩せており、英国ではメイ・ポール(五月祭の飾り柱)というあだ名であった。もう1人は、愛妾ではなく異母妹だとされているが、「エレファント(象女)」と形容されるほど異様に太っていた。しかし、国王は、このような容姿の2人を大変可愛がり、王家の衣装や宝石を惜しみなく与えている。彼の通常とは異なった審美眼は、自分の容貌へのコンプレックスとともに、天然痘の

(2)ジョージ1世の母ゾフィーに嫌われた嫁ドロテア

若い頃に、ジョージ1世の母ゾフィーは、有名な遊 び人であるツェレ公ゲオルク・ウィルヘルムから一方的に婚約を破棄され、代わりにその弟のハノーバー選帝侯エルンスト・アウグストを結婚相手に押し付けられていた。権勢欲の強い弟は、ジェームズ1世の孫という血筋に惹かれ、容姿を度外視してゾフィーと結婚し、息子ジョージ1世が生まれる。

一方、ゾフィーとの婚約を破棄した兄のゲオルク・ウィルヘルムだが、その後彼はフランスから亡命してきた美しい平民出身のユグノー教徒エレオノールに夢中となり、身分違いの結婚を断行する。2人の間に美しい娘ドロテアを授かるが、母親の出自のため、娘は庶子※6同然として扱われた。1676年に母エレオノールが伯爵の称号を授かったことで娘ドロテアも貴族身分となると、いとこのジョージ1世との結婚話が持ち上がる。領地相続の解決のためとはいえ、姑となる母ゾフィーにすれば、自分との結婚を破談にしてプライドを傷つけた男の娘など好きにはなれず反対するのだが、結局は莫大な持参金に目が眩み不承不承ながら結婚を認める。

一方、ゾフィーとの婚約を破棄した兄のゲオルク・ウィルヘルムだが、その後彼はフランスから亡命してきた美しい平民出身のユグノー教徒エレオノールに夢中となり、身分違いの結婚を断行する。2人の間に美しい娘ドロテアを授かるが、母親の出自のため、娘は庶子※6同然として扱われた。1676年に母エレオノールが伯爵の称号を授かったことで娘ドロテアも貴族身分となると、いとこのジョージ1世との結婚話が持ち上がる。領地相続の解決のためとはいえ、姑となる母ゾフィーにすれば、自分との結婚を破談にしてプライドを傷つけた男の娘など好きにはなれず反対するのだが、結局は莫大な持参金に目が眩み不承不承ながら結婚を認める。

このジョージ1世は、以前にアン女王との縁談でも嫌われて破談となっており、女性に全く人気のない男だった。ドロテアも、いとこの中で陰気で垢抜けしない彼を最も嫌っていたので、この結婚話に大変なショックをうけるが、1682年に2人は結婚する。嫁を疎うとむ姑の存在に加え、平民上がりの妻を馬鹿にする夫との生活がうまくいくはずもなく、夫婦関係は当初から冷え切っていた。息子(のちのジョージ2世)と娘の2人を授かるものの、その結婚生活は、孤独だった。この寂しさを紛らわせるかのように、彼女は美男のスウェーデンの貴族ケーニヒスマルク伯(1665~1694)と愛人関係になり、1694年に2人はザクセンへの駆け落ちを計画するが、事前に発覚してしまう。まだ28歳のドロテアは、夫ジョージ1世に離婚を求めるが、離婚手続きが済むまでと騙されて、ドイツのアールデン城に亡くなるまで32年間も幽閉されてしまう。1714年のジョージ1世の戴冠式の際にも彼女はアールデン城に閉じ込められたままで、我が子に会うことさえも許されなかった。

(3)政治に関心がなく頻繁に里帰りするジョージ1世

ジョージ1世は、国王としての政務の評判も散々で あった。ドイツ出身ということもあり、英語が得意でなかったので、ドイツから連れてきた腹心を重用して宮廷や議会から激しい批判を受けたとされる。英国の家臣との意思疎通が十分できなかったといわれるが、これには少し誇張があるようだ。実際にはジョージ1世は多少英語を話せたようであり、宮廷内の公用語であるフランス語も当然喋れるので大臣など側近との意思疎通は十分可能だったはずである。

自分を歓迎しない英国への嫌悪感を隠さず、自分から国民に歩み寄ろうとしない国王の態度や姿勢に問題があったのだろう。妻への仕打ちや愛妾のことで国民に全く人気がない上に、積極的に英語も学ぼうという気もなかった。英国の議会政治の形態も気に食わない国王は、頻繁にハノーバーに里帰りし、1718年以降は閣議にも出席しなくなったので、結果的に政務は閣僚らに任せっきりとなる。そして、ジョージ1世は、即位時の経緯から前国王時代に優位であったトーリー党に不信感を抱き、ホイッグ党を支持するようになる。その中からウォルポールが登場するのである。

(4)夫ジョージ2世と義父ジョージ1世との

国王ジョージ1世の後継は、同じくドイツ生まれの息子ジョージ2世となる。父親より若い30歳で英国入りした息子だが、英語の能力は五十歩百歩だったようで英語が得意ではなかった。しかも父親と同じように、たびたびハノーバーへ里帰りしたので、英国ではあまり人気がなかったのだが、その不人気を挽回する女性が現れる。

1705年にジョージ2世が結婚する女性キャロライン・オブ・アーンズバック(1683~1737)である。祖母ゾフィーが見初めた彼女は、ドイツ人ながら流ちょうな英語を使い、申し分のないマナーと教養を身に付け、背が高く容姿抜群の美人だったので、英国民から大歓迎を受けた。

その彼女を悩ませたのは、犬猿の仲で諍いが絶えなかった義父ジョージ1世と夫ジョージ2世の親子仲である。愛する母を幽閉した父を許せないジョージ2世は、父親の戴冠式への出席を渋ったり、貴族院議員であった皇太子時代に国王の反対派に接近したりするなど父親の推進する政策に対して絶えず反抗的な態度をとった。それに対して父ジョージ1世は、息子の交友関係者の宮廷への出入りを禁じたり、息子の宮廷費を極端に削ったりするなど、子供染みた嫌がらせを延々と続けた。そして、キャロラインが親子の間を取り持とうとした際に手助けしたのが、ウォルポールである。

1727年、その父ジョージ1世がハノーバーへ里帰 りする途中に卒中を起こして67歳で崩御すると、44歳でジョージ2世(在位1727~1760)が英国王に即位する。

(5)国王親子に共通するハノーバー愛

ジョージ1世から123年間にわたり、英国の国王はドイツのハノーバー選帝侯を兼ねていた。ハノーバー選帝侯は、神聖ローマ皇帝の選挙に関与することができる名誉ある選帝侯の一人であるが、当然英国王の地位の方がはるかに上である。それにもかかわらず、ジョージ1世、ジョージ2世ともに、人口50万人にすぎないハノーバーを愛し、その繁栄と安寧を守るためには、英国の強大な経済力や軍事力を用いることを

3.政治家ウォルポールの人物像

英国最初の首相と言われるウォルポール(1676~ 1745)は、1721年に44歳の若さで第一大蔵卿として実質的に内閣を主導すると、21年間にわたって内閣を維持し、国王に対してではなく議会に対して責任を負う責任内閣制の基礎を築いたと言われる。実績からいえば、彼は政治家として高く評価されるべきであるが、「政治に安定をもたらした」ということ以外に褒め言葉もあまりなく、日本での知名度もないので彼の大まかな人物像に触れる。

(1)

彼の政治姿勢をまとめると以下の3点が挙げられる。

①政治姿勢は基本的に安定を求める保守的傾向が強く、人目を引くような新しい政策を大胆におこなう気持ちも創造性もなく、歴史に残るような目立った仕事はしなかった。政治姿勢も原理原則がなく、融通無碍であり、「触らぬ神に祟りなし」と演説で繰り返すなど適当なところでお茶を濁すことが多かった。

②国富を着実に増やし、平和と繁栄の礎を築いた。とにかく戦争が嫌いで、在任中はフランスとの植民地獲得戦争を避ける平和外交を行ったが、「戦争が悪である」という倫理観からではなかった。戦争が長引くと、戦費のために土地所有貴族やジェントリーは税金を払うことになり、逆に戦争をしなければ税金を安くできるので、地主層から歓迎されるという実利的な理由によるものであった。

③当時は賄賂や買収は日常茶飯事ではあったが、金銭欲が強く、政界操作、腐敗選挙、汚職政治などに積極的に関わり、道徳的にも清廉潔白ではなかった。長期政権だったこともあり、総選挙のたびに政府機密費を流用して接待に励み、公然と有権者を買収したり、官職を餌に使って有権者の取り込みを図ったりした。政権内のライバルを失脚させるためや、自分の政策を推し進めるために金銭を使った。

(2)手練手管のしたたかな性格

次に彼の内面にアプローチを試みると以下の4点が挙げられる。

①性格は陽気で社交的であり、聡明で巧みな弁舌を振うのだが、粗野で卑猥な冗談などをよく口にするなどマナーや作法は上品とは言えなかった。また、妻が大変な浪費家であり、無給の平議員の頃は借金まみれで金銭面で苦労したので、強欲で金に汚かったといわれている。

②威勢の良い言葉で大衆を扇動するような大衆迎合主義者ではなく、緻密に論理を積み上げ、相手を説き伏せるタイプだったので、大衆受けは良くなかったが、丸々と太った愛嬌のある顔のおかげで彼のめぐらす知略や権謀術数はそれほど中傷されなかった。自分の政治能力に並々ならぬ自信をもっており、権力欲も強かったが、自分の本性を隠して凡庸なイメージを振りまき、周りの警戒心を削ぐことで自分の思い通りに政界をリードする

③表面的な姿に惑わされず人間の本質を見抜く力があり、将来性のある人物を発掘し、かつ部下として使いこなした。

④お世辞を言われるのが大好きな反面、批判されることを非常に嫌い、政権の批判が出ないようにマスコミを懐柔する一方、政権批判をする新聞などは徹底的に弾圧した。そもそも文芸や文学者への関心が薄いので、文化の保護に熱心でなかった。

次回では、ウォルポールの生い立ちや21年間のウォルポール内閣の歩みとともに、政治の安定が貿易や商業の振興をもたらし、増えた国富が産業革命に繋がる土台を築くというプロセスを辿る。

※1 「サックス=コーバーグ=ゴータ朝」: 1837年にヴィクトリア女王が即位すると、女子相続を認めないドイツのハノーバー家との同君統治の関係は消滅したので、女王崩御後の1901年にエドワード7世は、父アルバートの出身であるサックス・コーバーグ・ゴータ家の名を王朝名とした。

※2 「ジェームズ・フランシス・エドワード」: 旧教徒で老僭王と呼ばれるイングランド・スコットランドの王位請求者。ジェームズ2世の息子で、メアリ2世、アン女王にとって異母弟となる。

※3 「ジャコバイト」: 名誉革命で亡命した国王ジェームズ2世とその子孫を、正統のイギリス君主として支持した人々。ジェームズ派の意で、その名称は、ジェームズ Jamesのラテン語形ヤコブス Jacobusに由来する

※4 「スペイン継承戦争」: 1701~14年スペインの王位継承をめぐり、イギリス、フランスの対抗を主軸として行われた戦争。

※5 「アン女王戦争」: 1702年から1713年にかけて、ヨーロッパのスペイン継承戦争と並行して北アメリカ植民地で戦われたイギリスとフランスとの戦争。

※6 「庶子」: 妾が生んだ子供や結婚していない男女の間に生まれた子供。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第30回]~2023年3・4合併号

「なぜ日本では議会のことを、英語でParliament(パーラメント)ではなく、Diet(ダイエット)と呼ぶのか」、本年1月の岸田首相による施政方針演説の冒頭は、この話題から始まった。Dietの語源は「集まる日」という意味のラテン語であり、日本が明治時代にドイツ政治の仕組みをモデルとしたことから、議会の英文名もドイツと同じ「Diet」を採用したようである。一方英国では、議会は「Parliament(パーラメント)」と表記され、その語源はフランス語の「parler(会話する)」にある。

民主主義の根幹をなす議会の起源は中世ヨーロッパにあり、英独日が採用する議院内閣制の始まりは、英国ハノーバー朝にある。そして1721年から始まったウォルポール内閣による21年間の長期安定政権が、英国に産業革命の原動力となる商業の発展をもたらし、大英帝国の繁栄の礎となった。

今回から3回にわたって、英国イングランドを中心にノルマン朝からハノーバー朝までの英国議会の歴史と、ウォルポール内閣を中心に議会政治が産業革命に与えた影響を探っていく。まず1回目は、ノルマン朝から、名誉革命が起き立憲君主制の原則が確立したステュアート朝までの歴史を辿る。

1.ノルマン朝(1066~1154)からプランタジネット朝(1154~1399)まで

(1)議会の発祥 「王会(クリア・レギス)」

フランスのノルマンディー地方を支配するノルマンディー公ギヨーム2世は、イングランドを征服すると、1066年にウェストミンスター寺院でウィリアム 1世(在位1066~1087)として戴冠し、ノルマン朝が始まる。このノルマン・コンクエスト※1後に設置された「王会(クリア・レギス:Curia Regis)」が、議会の発祥とされ、アングロ・サクソン時代の賢人会議

(Witenagemot)※2を継承したと言われる。ノルマン朝の国王を補佐する政治機関である王会は、多くの諸侯などからなる大会議(the Great Council)と側近貴族からなる小会議(the Small Council)で構成されており、国王直属の封臣のみのものであったが、この大会議の中に議会誕生の兆しを見ることができる。

(2)王権を制限する「マグナ・カルタ(大憲章)」

1154年にノルマン朝が断絶すると、フランスのア ンジュー伯アンリが王位を継承し、プランタジネット朝のヘンリー2世(在位1154~1189)となった。国王は、言葉も習慣も異なる英国のアングロ・サクソン人をフランスから連れてきた少数のノルマン人によって統治しなければならなかった。そのうえ国王は、

その後、十字軍遠征に熱心だったリチャード1 世(在位1189~1199)を経てジョン(在位1199~ 1216)が国王となると、今度はフランスとの戦いに明け暮れた。過大な戦費負担に反発した貴族と都市の代表は、1215年に王権の制限、貴族の特権、都市の自由などを明文化した文書「マグナ・カルタ(Magna Carta:大憲章)」を強制的に国王に認めさせた。この時から、25人の諸侯からなる評議会が創設され、国王が戦費を税として徴収するときは、貴族と都市の代表からなる評議会の同意が必要となった。

(3)英国議会の起源 「モンフォール議会」騎士と都市の代表が初めて議会に参加

貴族たちの挙兵により、やむなく王権を制限するマグナ・カルタに署名したジョン王は、その規定をたびたび無視しようとしたが、マグナ・カルタの規定を根拠として、「新たな課税を実施するには、国王が議会を開催して議会の同意を得なければならない」という原則が徐々に出来上がっていく。また、イングランドでは貴族の日常言語がフランス語だったこともあり、 13世紀半ばから貴族と聖職者からなる評議会は、「議会(Parliament)」とよばれるようになった。

ジョン王の後を継いだ国王ヘンリー3世(在位 1216~1272)も失政続きのうえ、マグナ・カルタの規定を無視して領土奪還のための戦費として過大な税金を徴収しようとした。国王の専横に反発した諸侯や貴族が、武装して国王に課税の撤回を迫ってきたので、命の危険を感じた国王は、1258年にしぶしぶ「オックスフォード条項」を認めるが、すぐに反故にしてしまう。そこで貴族のシモン・ド・モンフォール(1208~1265)が中心となって1264年に武装蜂起して国王を捕虜とし、議会(Parliament)を開催するよう国王に要求した。1265年には、貴族・聖職者とともに地方行政区である各州(county)から代表として騎士2名と、各都市から代表2名が議会に招集された。この議会は「モンフォール議会」と呼ばれ、限定的ではあったものの州と都市の代表が国政に参加する道を開いた。議会は、王権を制限するだけでなく、政策立案も可能な機能をもつことになるのだが、その後すぐに反撃に転じた国王軍との戦いで、モンフォールとその長男が死亡したため、そうした形での議会は定着しなかった。

(4)身分制議会の典型「模範議会」課税を目的に100以上の都市から代表を招集

1295年、国王エドワード1世(在位1272~1307)は、スコットランド征服の戦費調達のために、貴族(伯爵・男爵)や高位聖職者(大司教・司教・修道院長)、各地からの州代表の騎士、各都市代表だけでなく、一般聖職者の代表も加えた「模範議会(ModelParliament)」を開催した。エドワード1世は、ヘンリー3世の時のモンフォール議会での経験をもとに、主要階級の代表全てが参加する議会を逆に利用して課税を認めさせ、戦費の調達に成功する。これ以降、ウェールズ、スコットランドへの遠征費用やフランスとの戦争のために戦費が必要となる都度、エドワード1世が議会を頻繁に開催した結果、次第に議会制度が定着していく。

中世の身分制議会の典型となった模範議会では、新興勢力である州代表の騎士や都市代表の市民も王権を支える支持基盤に加えることができた。しかし、当時の議会はあくまで国王の諮問に応えて審議するものであり、招集される代表は国民の投票で選ばれたものではなく、近代のように議会の代表が発議して立法を行うものでもなかった。また、議会に召集される代表も国王の一存で決定されたので、貴族、高位聖職者に裁判官や法律家を加えた国王評議会メンバーだけで議会を行うことが多かった。こうして有名無実化した一般聖職者の代表は、1330年頃から議会を脱退して、州の騎士や都市の市民と一緒になって「聖職者会議(Convocation)」を作り、国王評議会に属する貴族や高位聖職者とは別の会合を持ち始めるようになり、議会に分断状態が生じる。

(5)二院制度 上院・下院の成立

戦争の多かった中世では、議会の重要な議題は戦費調達のための課税であった。課税への議会の合意を得るために、エドワード3世(在位1327~1377)は、貴族・聖職者、州の騎士、都市の代表を必ず招集して議会を行うことで議会の分断状態を解消しようとしたのだが、慣習や考え方の違いから双方の溝は埋まらず、貴族・聖職者と、州騎士・都市代表で議会を分けることになる。1341年に模範議会は、貴族・聖職者で構成される上院(貴族院:House of Lords)と、州代表の騎士と都市の代表らで構成される下院(庶民院: House of Commons)に分離された二院制議会となる。それとともに、課税だけでなく一般的な立法においても、まず下院が請願し、上院が審議して、国王が決定するプロセスが出来上がった。

戦争の多かった中世では、議会の重要な議題は戦費調達のための課税であった。課税への議会の合意を得るために、エドワード3世(在位1327~1377)は、貴族・聖職者、州の騎士、都市の代表を必ず招集して議会を行うことで議会の分断状態を解消しようとしたのだが、慣習や考え方の違いから双方の溝は埋まらず、貴族・聖職者と、州騎士・都市代表で議会を分けることになる。1341年に模範議会は、貴族・聖職者で構成される上院(貴族院:House of Lords)と、州代表の騎士と都市の代表らで構成される下院(庶民院: House of Commons)に分離された二院制議会となる。それとともに、課税だけでなく一般的な立法においても、まず下院が請願し、上院が審議して、国王が決定するプロセスが出来上がった。

エドワード3世は、フランスとの百年戦争(1337~1453)の莫大な戦費調達のために、頻繁に議会を開くようになり、ますます議会への依存度を高めることになった。特に課税への同意と請願活動に大きな役割を果すようになった州の代表は、議会での発言権が増すことになる。こうして議会制度は次第に整備されていくが、この段階での主導権は依然として国王と上院にあり、下院は請願権のみに限定されていた。

2.テューダー朝(1485~1603)

(1)絶対王政下における国王と議会の関係

その後、ランカスター朝(1399~1461)へと代わり、バラ戦争※4(1455~1485)によって一旦ヨーク朝(1461~1485)へと移るが、大陸に亡命していたランカスター家の後継者ヘンリー・テューダーがヨーク家のリチャード3世を破って、1485年にヘンリー 7世として即位し、テューダー朝を開く。百年戦争に続くバラ戦争の内戦によって、英国の封建諸侯は2つの陣営に分れ、長期化した争いにより没落した。その結果、テューダー朝では国王が国家の権力を一手に掌握したので議会を無視することも可能であったが、国王は絶対王政を補完する機関として議会を利用する。ヘンリー8世(在位1509~1547)やエリザベス1世

(在位1558~1603)は、議会を味方につけることで英国国教会を国内に根付かせるという大仕事を成し遂げることができた。こうして議会は、統治の安定に欠かせないものとなり、国王はいかなる強権も議会の承認なしには発動できなくなった。

この頃から社会は大きく変動する。農村の毛織物産業の発展に伴って、農村で土地を所有する「ジェントリー」や独立自営農民の「ヨーマン」が成長すると同時に、第1次囲い込みが進んだことで、農民は土地を離れ、都市に勃興した工場制手工業での賃金労働者となった。重商主義の下で生産性を高め、さらに毛織物を中心とした輸出産業が発展し、中世封建社会の枠組みが崩れ、近代社会へと移行する。そして新興勢力となったジェントリーやヨーマンは、議会の下院を通じて自分たちの要求を実現しようとした。

3.ステュアート朝(1603~1714)

(1)権利の請願と無議会状態

1603年に独身のエリザベス1世が死去すると、スコットランドから迎えたステュアート家のジェームズ 1世(在位1603~1625)が即位し、ステュアート朝となる。ジェームズ1世は王権神授説を掲げ、英国国教会の立場からピューリタンを弾圧したため、ピューリタンのジェントリーが多くを占める議会との対立が表面化し、1621年に議会はジェームズ1世に対する

「議会の大抗議(Protestation)」を発表する。

次のチャールズ1世(在位1625~1649)も王権神授説を受け継ぎ、旧教国スペインとの戦費調達のために課税を強化しようとしたので議会は反発し、1628年に「権利の請願」を提出。議会の同意なしの課税や不法逮捕などの禁止を請願したが、国王はその請願を無視して議会を解散した。戦費の調達を諦めた国王は、1629年に対立していたフランスと和睦し、1630年にはスペインとも和睦して三十年戦争から手を引くとともに、これ以降も10年以上にわたって議会を開催しなかった。絶対王政を維持したい国王は、王権に制限をかけようとする議会の開催を避けたかったのであろう。

(2)ピューリタン革命による君主制と上院の廃止

しかし、1639年に国王がスコットランドの反乱を鎮圧するため軍事費の調達が必要となり、1640年4月に議会を開催したが、国王への批判が続出し戦費を得ることができず、わずか3週間で「短期議会」は解散する。その後、スコットランド軍に敗北した国王は、和睦のためにスコットランドへ多額の賠償金を払わねばならず、やむなく11月に議会を招集する。この議会は、クロムウェル(1599~1658)によって解散されるまで13年間も続いたので「長期議会」と呼ばれた。1641年には議会で国王チャールズ1世への抗議文である「議会の

国王と議会の対立は決定的となり、1642年に議会派が武装して内乱が始まる。勝利したクロムウェルが主導権を握り、1649年にはチャールズ1世を処刑し、一時的ではあるが王政を倒して共和政(1649~ 1660)を実現すると、同年に行われた下院決議で君主制と上院の廃止を決定した。

その後、議会のさまざまな改革が実施されるが、安定せず、クロムウェル自身が護国卿として厳格なピューリタン精神にもとづく独裁政治を行うようになると、国民大衆の支持は得られなくなった。

(3)王政復古したチャールズ2世、そしてジェームズ2世へと続く議会との対立

1658年にクロムウェルが死去すると、政治と社会の安定を求めるジェントリーたちは、1660年にチャールズ2世(在位1660~1685)の国王復帰を認め、王政復古となる。しかし、チャールズ2世がカトリックを復興させようとしたため、議会は1673年に審査法を制定し、カトリック教徒と非国教徒の公職(官職)就任を禁止する。海上貿易の覇権をめぐってオランダとの間で第2次英蘭戦争(1665~1667)が起き、英国が敗北したこともあり、国王と議会の対立は続いた。また、カトリックへの復帰を諦めない国王は、 1670年にフランスのルイ14世とドーヴァーの密約※5を結び、さらに議会の強い反発を受ける。一方、議会では次に王位継承予定の王子もカトリックであることから、国王の世襲は絶対であるという立場の「トーリ党」※6と、プロテスタント信仰を守るためにカトリックの国王を排除すべきと主張する「ホイッグ党」※6の 2つのグループが生まれ、議会内部で対立していた。

そうした中、カトリックのジェームズ2世(在位 1685~1688)が王位を継承する。カトリック国フランスの絶対主義に憧れる国王は、カトリックを復興させようと国王軍の創設や、カトリック官僚の登用、大学のカトリック化などの政策を打ち出した。

(4)名誉革命による立憲君主政の成立メアリ2世とウィリアム3世による共同統治

対立していたトーリ党とホイッグ党も、ジェームズ 2世の露骨なカトリック復興への姿勢に危機感を持ち、一致協力してジェームズ2世の娘メアリの夫であるオランダ提督オレンジ公ウィレムに救援を要請する。オランダの防衛と英国のカトリック化を阻止するために要請に応じたウィレムは、1688年に国王ジェームズ2世を追放し、女王に即位したメアリ2世とともに、ウィリアム3世として迎えられた。

対立していたトーリ党とホイッグ党も、ジェームズ 2世の露骨なカトリック復興への姿勢に危機感を持ち、一致協力してジェームズ2世の娘メアリの夫であるオランダ提督オレンジ公ウィレムに救援を要請する。オランダの防衛と英国のカトリック化を阻止するために要請に応じたウィレムは、1688年に国王ジェームズ2世を追放し、女王に即位したメアリ2世とともに、ウィリアム3世として迎えられた。

メアリ2世とウィリアム3世は共同統治(在位 1689~1702)となり、二人は議会の示した権利の請願を承認、「権利の章典」として公布し、立憲君主政に移行することとなる。この出来事は、英国において無血で行われた革命という意味で「名誉革命」と呼ばれ、ここに国王は「君臨すれども統治せず」という立憲君主制の原則が確立した。

ウィリアム3世は、フランスのルイ14世との植民地戦争の戦費を得るために、1694年にイングランド銀行を設立し、国債を発行して資金調達するという近代国家として画期的な財政改革を成し遂げた。さらに、ホイッグ党とトーリ党のいずれか議会の多数を占めた方に内閣を組織させるという政党政治の慣行もこの頃にできあがり、英国王が英国国教会の首長を兼ねるという英国国教会制度も再建された。

1707年には、メアリ2世の妹アン女王(在位1702~1714)のもとで、イングランド王国とスコットランド王国が併合し、大ブリテン王国となった。子供のいなかったアン女王が1714年に死去すると、ステュアート朝は断絶し、ドイツからハノーファー選帝侯のジョージ1世(在位1714~1727)を迎えてハノーバー朝が成立することになる。

ピューリタン革命から名誉革命までの革命を一括して「英国革命」と呼ぶ。この革命は、絶対王政を倒し、共和政を成立させ、次いで立憲君主政に転換するという大きな政治的変化をもたらしたのであった。

次回は、ハノーバー朝において、政治を大臣に任せる責任内閣制の始まりとなるウォルポール内閣を中心に、産業革命への影響を探る。

※1 「ノルマン・コンクエスト」: ノルマン人によるイングランド征服。1066年ノルマンディー公ギヨーム2世がイングランドを征服して王となり、ノルマン朝を創始した。

※2 「賢人会議」: アングロ・サクソン時代の英国において、貴族や聖職者などによって構成された御前会議。国政の重要事項について話し合われた。

※3 「陪審制」: この当時の陪審は、証拠の収集と調査を行い告発する機関で、現在のような証拠に基づいて事実認定を行う評決機関ではなかった。

※4 「バラ戦争」: 百年戦争敗戦の責任の押し付け合いが次代のイングランド王朝の執権争いへと発展したもので、ランカスター家とヨーク家の、30年に及ぶ権力闘争でもある。

※5 「ドーヴァーの密約」: 英国王チャールズ2世とフランス国王ルイ14世が1670年に結んだ秘密協約。チャールズ2世がルイ14世の資金援助を受けてオランダと開戦しカトリックを復活させることを約束したが、議会の反対にあって成果をあげられなかった。

※6 「トーリ党」「ホイッグ党」: トーリとは、「アイルランドの追いはぎ」、ホイッグとは、「スコットランドの反乱分子」を意味し、互いを罵るために付けられたあだ名が通称となった。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第29回]~2023年2月号

新型コロナウイルスの流行が始まった2020年から続いてきた大学でのオンライン講義が、2022年の春以降から対面授業へと戻りつつある。月日が経つのは早いもので2020年度に入学した学生は3年生になり就職活動に挑む。彼らは、オンライン授業中心の異例な大学生活の中で採用担当者に何を語ればよいか不安なのではないだろうか。

一挙にオンライン化が進んだ大学側も少子化と大学・学部の新設によって全入時代となり、学生の学力低下が懸念されている一方で、ポスト不足や雇用条件の不安定さから優秀な若手研究者が海外の大学や研究機関などへ流出しているなど、課題が山積している。国際社会で活躍する人材の育成のために「大学のグローバル化」も日本の大きな課題とされているが、学生の学びを充実するためには大学の講義形式中心の受動的な授業方法を早急に見直すほうがより大切ではないだろうか。

「英国の代表的な大学が産業革命で果たした役割」の3回目となる今回は、産業革命のテーマから少し離れるが、英国の伝統的大学オックスブリッジ(オックスフォード大学とケンブリッジ大学の併称)が上位にランクされる世界の大学ランキングを通して「大学のグローバル化」に焦点を当て、次いでオックスブリッジの教育システムを紹介することで日本の大学教育について考えてみたい。

1.大学の世界ランキングとグローバル化

(1)2022年の世界大学ランキング上位校とは

2022年10月に英国のタイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)※1が発表した世界大学ランキングでは、世界1位は7年連続オックスフォード大学、第2位は米国のハーバード大学、第3位はケンブリッジ大学と英語圏である米英の大学が上位を占めており、アジアからは20位以内に被引用論文の点数が高い精華大学と北京大学(同点の16位)、国際性の点数が高いシンガポール国立大学(19位)がランクインしている。日本の大学で100位以内に入ったのは東京大学

(39位)と京都大学(68位)の2校のみであり、一般的に日本の大学は「国際性」と「論文の引用数」の項目で他国の大学に見劣るとされている。

(2)英国の大学におけるグローバル化戦略とは

そもそも1870年代までのオックスブリッジは、英国国教徒だけを入学許可していたので、プロテスタント信者が多い米国の学生たちは、信教上の入学条件のないドイツの大学へ留学しており、1863年に日本の長州藩から英国に留学した伊藤博文や井上馨など5人も、信教上の理由のためかロンドン大学に入学している。当時のオックスブリッジは、グローバルな大学とは言えなかったようである。

英国の大学で本格的なグローバル化戦略が進んだのは、1999年に当時のブレア首相が留学生による外貨獲得を目論んだ産業政策を打ち出した頃からだと言われる。2004年頃から始まった英国のTHEによる世界大学ランキングも、米国の大学と比較して知名度に劣る英国の大学が、世界中から優秀な学生を集めるためのブランディング戦略だったとされる。

「大学のグローバル化」の目的は外貨獲得にあったので、留学生の学費はかなり高く設定してある。オックスブリッジの年間授業料を例に挙げると、英国人学生の9250ポンドに対して、留学生はオックスフォード大学25740~36065ポンド、ケンブリッジ大学 21168~55272ポンドとなっている。このような留学生への高額な授業料設定にもかかわらず、英国全体の外国人留学生数は、2001年度の23万人から2018年度には48万人と倍増した。増加した主因は中国人留学生の急増であり、中国の急速な経済成長による富裕層の増大と、海外大学の学位をもつ高度人材への需要増加がその背景にある。2019年時点で世界の留学生530万人のうち中国人留学生が3分の1以上を占めている。

(3)日本のグローバル化戦略

2008年7月に日本でも国際競争力を高めるために、「留学生30万人計画」をスタートさせ、2020年を目途に30万人の留学生受入れを目指した。その結果、外国人留学生は、2001年の約8万人から2018年に目標の約30万人へと順調に増加し、そのうちの9割以上がアジア出身となっている。

その一方で、留学生にとって日本での就職環境は厳しいままだ。2017年時点で日本での就職を希望している外国人留学生が全体の約65%いるにもかかわらず、日本国内で就職した割合は約37%にすぎない。近い将来に日本の労働力不足が懸念される中で、外国人留学生のために就職支援策を更に充実させることが必要であろう。

また、日本が再び世界の中で競争力を高め、輝きを取り戻すためのグローバル人材育成を目指す「スーパーグローバル大学※2創生支援事業」が2014年に始まり、37の大学が外国語による授業科目数や受け入れ外国人留学生などの増加に取り組んでいる。しかし、 2021年時点でランキング1位のオックスフォード大学の外国人の比率が、学生で23%、教員で約40%であるのに対して、留学生が多いとされる東京大学でさえも、学生で11%、教員で15%に留まるなど、日本において大学のグローバル化が十分進展したとは言えない。

(4)大学におけるグローバル化と日本の翻訳文化

現在インターネットを使ったコミュニケーションが 世界中に普及しており、そこで利用される言語の約6割が英語であると言われる。英語はビジネスにおける国際共通語となり、非英語圏の国でも英語力のあるグローバル人材は不可欠となった。英国ヴィクトリア朝時代に大英帝国が宗主国であった旧植民地インドでは、英国人が現地の上流階級に英語や英国流の考え方を教え、宗主国に従順な現地人エリートを養成した結果、今では現地語が2000以上もあるインドにおいて、英語がビジネス上の公用語となり、世界第2位の英語話者人口となっている。

明治時代の日本も、富国強兵・殖産興業を目指す政府が、先進的な西洋の知識を効率的に吸収するために、医学と理学はドイツ、法学はフランス、工学はスコットランド、農学はアメリカ、文学はイングランドと当時各分野の最先端の国から破格の待遇で「お雇い外国人」を教師として招いたり、留学生をそれらの国へ送ったりした。外国人教師が教える当時の学校では、基礎から専門までの一貫した授業のカリキュラムがすべて外国語で行われるグローバルなものであった。しかし、日本では近代教育スタート後わずか20年足らずで外国語のテキストと外国人教師を日本語の教科書と日本人教師に置き換え、日本人による日本語の教育で充足する仕組みを作り上げることに成功する。

20世紀初頭には海外の文献を一般読者向けに翻訳 する文化が発達し、海外の研究成果や知識をいち早く日本語で読むことができるようになった。日本は最新の海外の知識をほとんど自国の言語である日本語で読める、世界的にも数少ない国なのだ。

しかし、翻訳文化の発達によって、外国語の聞く・話すスキルが重要視されなくなり、しかも日本人の母国語である日本語の言語としての難しさが外国語習得の壁となっている。そのため、幼い頃からの語学学習が必要だと叫ばれているが、日本人として日本語への深い理解がなければ海外の最新の知識を翻訳できないし、日本の歴史や文学などの造詣があってこそ外国人に対して自分の意見をしっかりと伝えられるのだということを忘れてはならない。

2.オックスブリッジに入学するまでの教育制度

(1)大学受験のためのシックスフォームとは

英国のイングランドとウェールズは、公立と私立で異なる複線型教育制度を採っている。公立では5歳で就学し、6年間のプライマリー・スクールと5年間のセカンダリー・スクールという11年間の義務教育を終え、義務教育修了を認証する国家試験「GCSE」※3を受けた後に、大学進学・職業訓練・就職の3つの道に分かれる。大学への進学を希望する場合には、GCSEで英語、数学、理科を含む5つの科目でC以上のグレードを取得する必要がある。その後、大学進学希望者は、通常はセカンダリー・スクールに付属した学校やシックスフォーム・カレッジと呼ばれる予備校で 2年間の教育課程「シックスフォーム(Sixth Form)」に進む。私立でも、16歳でGCSEを終えるとシックスフォームの教育課程に進むが、上流階級の子弟が多いパブリックスクールでは、大学に入学する18歳までの一貫教育である場合が多い。

英国のイングランドとウェールズは、公立と私立で異なる複線型教育制度を採っている。公立では5歳で就学し、6年間のプライマリー・スクールと5年間のセカンダリー・スクールという11年間の義務教育を終え、義務教育修了を認証する国家試験「GCSE」※3を受けた後に、大学進学・職業訓練・就職の3つの道に分かれる。大学への進学を希望する場合には、GCSEで英語、数学、理科を含む5つの科目でC以上のグレードを取得する必要がある。その後、大学進学希望者は、通常はセカンダリー・スクールに付属した学校やシックスフォーム・カレッジと呼ばれる予備校で 2年間の教育課程「シックスフォーム(Sixth Form)」に進む。私立でも、16歳でGCSEを終えるとシックスフォームの教育課程に進むが、上流階級の子弟が多いパブリックスクールでは、大学に入学する18歳までの一貫教育である場合が多い。

英国で大学に入学するには、まず「A-レベル」※4と呼ばれる全国統一の学科科目別の資格試験を受験し、その試験結果によって入学できる大学が決まる仕組みとなっている。試験結果は、科目ごとに上位からA※ABCDEの6段階および不合格で評価され、大学ごとに合格ラインとなる成績が明示される。シックスフォームの教育機関では、個人の希望に応じて幅広い選択ができるようにさまざまな科目が用意されており、生徒たちはその科目の中から自分の希望する大学進学に必要な3科目を選択し、時間をかけて専門的な知識を勉強して統一試験に備える。

(2)オックスブリッジにおける入学選抜方法

オックスフォード大学は看板科目がPPE(哲学・政治・経済)※5や西洋古典学(classics)と人文系に強く、首相やビジネス分野のリーダーを輩出する一方、ケンブリッジ大学は理系に強く、ノーベル賞受賞者がこれまで100名を超えるのが特徴であるが、英国の大学制度ではこの魅力的な2校の併願はできない。オックスブリッジでは入学希望者のほとんどがA以上の成績なので学力だけでは選抜が難しく、専攻分野に関する論文提出と面接が合否を決める。まず大学主催で2~3人の大学教員による1人30分程度の面談がおこなわれ、そこでは課題に関する知識だけでなく、論理的な思考力、柔軟な発想力、豊かな表現力などが審査される。この面談では、「自分がこの学生の教官として教えたいと思うか」という面接官の主観的な判断で点数をつけるそうだ。大学の面接に合格した受験生は、続いて各カレッジ(学寮)主催の面接を受ける。そこでは入学後にカレッジで学生の個別担当となる可能性の高い教員が面接を実施し最終的な合否を決める。オックスブリッジでは、こうした独特の入学選抜方法にかなりの時間とコストを費やしている。

3.オックスブリッジの特殊な組織形態とは

(1)大学とカレッジ(学寮)の二重構造

オックスブリッジは、他の英国の大学同様に1学期 10~12月、2学期1~3月、3学期4~6月の3学期制で通常3年間である。オックスブリッジの大きな特徴は、大学とカレッジ(学寮)の複雑な二重構造にあるとされる。ここでのカレッジは、日本語で意味する単科大学のことではなく、「教育機能を備えた寮」である。英国ではパブリックスクールや専門学校にもカレッジという単語が使用されるので、その意味が混同されやすい。簡単に言うと、学園都市であるオックスフォード、ケンブリッジに所在する各カレッジの集合体がオックスフォード大学、ケンブリッジ大学となっており、大学は「学位授与機関」、カレッジは「学生の生活・勉強の場」という位置づけなので、大学としてのキャンパスは存在しない。通常は教員も学生も大学とカレッジの両方に所属することになる。

(2)中央執行機関としての大学の機能

大学は、中央執行機関として学務面のフォーマルな責任を負っており、中央政府から直接または間接的に補助金や授業料を受け取り、入学から卒業認定までの試験の実施や研究・教育の国への助成金申請なども行う。バッキンガム大学以外すべて国立大学である英国の大学では、教授・講師などの教員は、大学に公務員として雇用されており、教授、講師、助講師といった教員としての資格は、大学に帰属する。大学主催で比較的大人数の講義やゲストによる講演もおこなわれるが、必修ではなく出席や登録も義務付けられていない。日本のような単位制ではなく、学生が大学に登録するのは、3年目の終わりに実施される卒業試験の受験科目だけだそうだ。

(3)学寮としてのカレッジの機能

カレッジは独立採算の自治的組織であり、歴史のあるカレッジほど所有する不動産などからの収入が大きいので財政的に豊かである。また、カレッジは自然発生的に何百年もかけて諸学派や宗教的な共同体から生まれてきたので、それぞれに伝統と歴史があり、学校としての特色をもっている。

現在、オックスフォード大学には39のカレッジ、ケンブリッジ大学には31のカレッジがある。学生は、通常はさまざまな専攻の学生と教師が各カレッジで寝食を共にし、学業のみならず学生生活のほぼ全てを過ごすこととなる。オックスフォード大学では、1264年創立で天皇陛下も留学されたマートン・カレッジや英国首相を輩出した最大規模のクライスト・チャーチなどが有名であり、ケンブリッジ大学では、キングス・カレッジや、科学者のニュートンや哲学者ベーコンなどを輩出したトリニティ・カレッジなどが有名だ。各カレッジによって得意とする学問分野や所属する教員などの特徴は異なり、しかも在学中にカレッジの変更はできないので、オックスブリッジの入学希望者は、入学後に後悔しないように希望するカレッジの内容を事前調査しているそうだ。

多くのカレッジは、宿泊施設のほか、食堂、礼拝堂、図書館、クラブ室、喫茶室などを備えるだけでなく、サッカーやラグビー、クリケットなどスポーツに興じるための広大な芝生のグラウンドも所有している。ほとんどのカレッジには、映画『ハリー・ポッター』の撮影場所となったオックスフォード大学クライスト・チャーチの「グレートホール」のような細長い食堂がある。その一番奥には一段高くなっているハイテーブルがあり、ディナー・ジャケットや学校指定のガウンを着用するカレッジ主催の晩餐会も行われる。各カレッジ間では成績だけでなく、スポーツ対抗戦、施設、学食などさまざまな分野で競争意識が強く、学生の卒業試験の成績で各カレッジを格付けする非公式なランキング※6もあるようだが、学生が卒業する際に授与される学位の証明書には大学名しか記載されていないので、学位における各カレッジ間の優劣はない。

4.オックスブリッジにおける教育システム

(1)カレッジにおける厳しい個別指導

オックスブリッジのカレッジでは、1~4名の学生が週に1回のペースで専攻科目について教官の個別指導を受ける。このシステムは、オックスフォード大学では「チュートリアル」、ケンブリッジ大学では「スーパーヴィジョン」と呼ばれている。課題ごとに提出する小論文は、大体A4で10枚程度、期限は1~2週間であり、1週間に2~3本書くこともあるらしい。大人数の講義形式中心の日本とは異なり、個別指導中心のオックスブリッジでは、毎週膨大な課題図書リストの中から書籍や文献を10冊ほど読み、小論文を書かせられ、提出後には教官からの厳しい質問や討議が待ち受けている。徹底的に読んで、書いて、議論することで、初めて真の思考力が育つのであろう。

オックスブリッジのカレッジでは、1~4名の学生が週に1回のペースで専攻科目について教官の個別指導を受ける。このシステムは、オックスフォード大学では「チュートリアル」、ケンブリッジ大学では「スーパーヴィジョン」と呼ばれている。課題ごとに提出する小論文は、大体A4で10枚程度、期限は1~2週間であり、1週間に2~3本書くこともあるらしい。大人数の講義形式中心の日本とは異なり、個別指導中心のオックスブリッジでは、毎週膨大な課題図書リストの中から書籍や文献を10冊ほど読み、小論文を書かせられ、提出後には教官からの厳しい質問や討議が待ち受けている。徹底的に読んで、書いて、議論することで、初めて真の思考力が育つのであろう。

(2)過酷な年度末試験と卒業試験

大学における学生の成績は、1、2年目の年度末試験と最終年度の卒業試験の結果がすべてであり、学生の個別指導での頑張りは成績に反映しない。

オックスフォード大学の年度末試験では、選択科目ごとに9問が出題され、その中から3問を選択し、3時間で論述するそうだ。これまで指導教官から課題とされた文献が試験範囲とされるので、試験準備は大変であり、大学3年間の集大成となる卒業試験では更に難度が高くなる。

オックスブリッジを卒業する難しさが

次回は、1月号の君塚氏との新春対談で話題に出たヴィクトリア朝時代の立憲君主政における議会政治の状況を辿りたい。

※1 「タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)」: Times Higher Education。英国のタイムズ紙が新聞の付録冊子として毎年秋に発行している高等教育情報誌。

※2 「スーパーグローバル大学」: スーパーグローバル大学として37の大学が認定され、世界大学ランキングトップ100を目指す13校と社会のグローバル化を牽引する24校がある。

※3 「GCSE」: General Certificate of Secondary Educationの略。義務教育期間の最後の学年にあたるイヤー11(16歳)の最終学期末に実施される全国統一テストで、この結果は進学や就職の判断材料になる。

※4 「A-レベル」: General Certificate of Education Advanced Levelのこと。中等教育卒業もしくは大学入学レベルにあることを示す学業修了認定であり、資格認定にはEレベル以上が必要となる。

※5 「PPE(哲学・政治・経済)」: Philosophy, Politics and Economicsの略。3年間の学位で、1年目は「哲学・政治・経済」3学科全ての基礎を勉強する。2・3年目は哲学・政治・経済の内2つ以上の学科を選択し、専門科目を8つ選び勉強する。

※6 「非公式なランキング」: オックスフォード大学の「ノリントン・テーブル」やケンブリッジ大学の「トンプキンス・テーブル」がある。

※7 「主任警部モース」: 原題はInspector Morse 。原作のコリン・デクスター(1930~2017)は、ケンブリッジ大学を卒業後、小説家を目指すためにオックスフォードに移住。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第28回]~2022年12月号

先日新聞に「ミネルヴァ大学では、定員増とともに新たな国で学寮を増やすことを検討しており、その有力先に日本が入っている」という記事が載った。米国のサンフランシスコに本部を置くミネルヴァ大学は、開校後10年足らずにもかかわらず先進的な取り組みによって世界中から注目されており、合格率も2%未満とハーバード大学などの有名校よりも難関とされている。米国以外の出身が約8割という多様な国籍の生徒たちは、各都市の学寮からアメリカの本部にいる教師とオンラインで結ばれている。授業は同時双方向で行われ、各都市では大学が提携する企業やNPOの中で実践的な課題解決などに挑む体験をする。

中世ヨーロッパの大学の起源は、都市における教師と生徒の協同組合にあり、共同生活の場である学寮が大学の中心であったが、ミネルヴァ大学も、世界の7都市に設置された学寮が、教師とともに学生が学ぶための重要な拠点となっている。

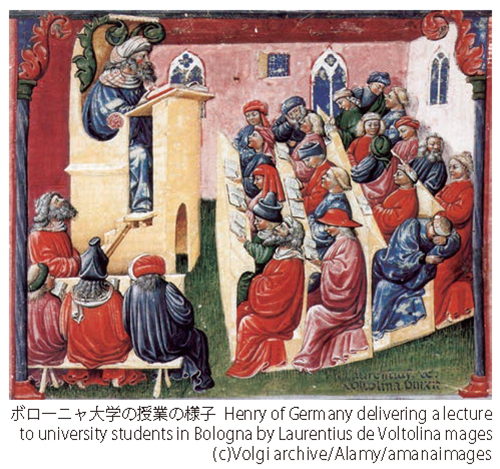

「英国の代表的な大学が産業革命において果たした役割」の2回目となる今回は、中世ヨーロッパの封建社会の都市において大学が登場し、英国にも設立されていく経緯を辿る。

1.封建社会における自治都市の発生と学校の状況

中世ヨーロッパでは、ローマ教皇庁を頂点とした「カトリック教会」と領地から租税を徴収する権利をもつ「封建領主」が絶対的な権力をもっていた。農業の発達によって余剰生産物が発生し貨幣経済が普及すると、商業や手工業の発展とともに教会と領主に支配されていた農村部の中から都市的な集落が生まれた。特にカトリック教会の教区の中心となる司教座聖堂※1が置かれた司教座都市は、宗教的、政治的に重要な地位を占め、周辺の荘園から人と物資が集まり、その多くが中世の都市の起源となった。そうした都市の多くは外周に防御施設である城壁をめぐらせ、その城壁内には教会、市庁舎、定期市などがあった。また、封建領主の支配下に置かれた荘園の農奴や手工業者が一定期間都市に移り住めば、領主の支配から解放され自由市民となることが可能であった。ドイツのことわざ「都市の空気は自由にする」は、このような都市の特徴をあらわすものである。11世紀に入ると、都市で力をもち始めた「ギルド」と呼ばれる同業者組合の親方衆が、教会や封建領主に対して都市の自治権を求めるようになった。

また、当時ラテン語の読み書きができる人間は、ほぼ聖職者に限られていたので、高等教育の担い手は、聖職者が運営する司教座聖堂学校※2や修道院学校※3が中心となり、文書の作成に関する仕事も聖職者が独占した。

2.イタリアとフランスに誕生した中世大学

その後都市の発展とともに、自治権をもった大学が自然発生的にイタリアのボローニャとフランスのパリで誕生する。こうした中世の大学は、「自由と自治」を認められた特権的な団体であり、「あらゆる地域から学生を惹きつけ、万国に通用する教授資格をもつ多数の教師が高等教育を施す」という点が特徴であった。

しかし、ヨーロッパ最古参のボローニャ大学とパリ大学を支えた設立基盤を比較すると、大学を主導する組合団体や自治権の庇護者の点などで対照的である。

(1)学生が主導する「法学」のボローニャ大学

ボローニャ大学は、11世紀末頃にイタリアのボ ローニャで教会の学校から独立して、公証術を教えていたペポーや文法教師のイリネリウスが、ローマ法大全をもとに法学を教えたことが起源だと言われている。12世紀に入ると、ボローニャはヨーロッパ各地から教師と生徒が集まる法学教育の中心地となった。都市の商業活動でも日常的に文書の作成が行われるようになると、公証術として文書の作成技法や商業取引の法学的知識が必要となって社会的需要が高まっていた。文書を扱う公証人は、他の職業のような厳しい徒弟制度もなく、教養人にとって必須のラテン語も習得できるので、憧れの職業となっていたようだ。ボローニャ大学では、そのために必要な学問が学べた。

ボローニャ大学は、11世紀末頃にイタリアのボ ローニャで教会の学校から独立して、公証術を教えていたペポーや文法教師のイリネリウスが、ローマ法大全をもとに法学を教えたことが起源だと言われている。12世紀に入ると、ボローニャはヨーロッパ各地から教師と生徒が集まる法学教育の中心地となった。都市の商業活動でも日常的に文書の作成が行われるようになると、公証術として文書の作成技法や商業取引の法学的知識が必要となって社会的需要が高まっていた。文書を扱う公証人は、他の職業のような厳しい徒弟制度もなく、教養人にとって必須のラテン語も習得できるので、憧れの職業となっていたようだ。ボローニャ大学では、そのために必要な学問が学べた。

当時はキャンパスや校舎もなく、教師たちは下宿先や町の中に部屋などを借りて教室を開き生徒を集めた。そうしてボローニャに住む学生などの人口が増えた結果、下宿代や生活必需品が高騰したり、居酒屋での傷害事件などが発生したりして、日常生活での学生と都市当局との対立が生じ、教師への苦情などが出るようになる。市外から来て市民権のない学生たちは、市当局の保護を受けられないので、自衛と相互援助のために出身地ごとにギルドと同じような「同郷組合」を作った。大学に入る学生は、まず同郷組合に加入することが必要となった。12世紀末にはいくつかの同郷組合の中から代表者が選出され、それらの代表者によって運営される組合団体「ウニヴェルシタス(universitas)」を組織した。これが実質的なボローニャ大学の誕生となる。

一方で、もともと市民で同郷組合の加入対象外であった教師たちは、ウニヴェルシタスに関与できず、学生たちが大学の運営権を握るようになる。教師の存在は師弟関係というよりは単に学生の謝金で生活する雇用者となり、授業の質が悪いと見なされれば即お払い箱となったので、学生たちに逆らえなかった。こうした事態を危惧した教師たちは、学位授与権を武器に教師の権利を防衛する組合「コレギウム(collegium)」を組織した。

また、市や地元の商工業者にとって多数の学生や教師を抱えた大学の存在は大きかった。そのため市当局との交渉が難航すると、ボローニャ大学は市からの退去を

また、神聖ローマ帝国(962~1806)にとって もボローニャ大学は重要な存在だった。神聖ローマ皇帝フリードリッヒ1世(在位1152~1190)は、 1158年のハビタ勅令によってボローニャ大学で学ぶ者の権利と安全を保障している。神聖ローマ帝国は、カトリック教皇との激しい聖職叙任権闘争の中で、自身の権利を正当化するためにローマ法に根拠を求めており、ボローニャ大学のお墨付きが必要だったのである。

(2)教師が主導する「神学」のパリ大学

フランスでも、中世初期には文化や教育などの中心は地方の教会や修道院であったが、商業・産業の発達と都市の発展にともない、都市の代表的な教育機関である司教座聖堂学校に中心が移った。12世紀に入ると、十字軍の遠征やレコンキスタ※4(国土回復運動)での接触をとおして、イスラム圏から大量のギリシャ・ローマの古典文献やアラブの先進的な知識がヨーロッパに流入した。こうした「12世紀ルネサンス」によって、カトリック教会の地位が揺らぎ始める。学問はもはや聖職者だけのものでなくなり、司教座聖堂学校でも世俗の人々を対象に教えるようになった。中でもシテ島にあるノートル・ダム大聖堂に付属するパリ司教座聖堂学校は、パリ大学の起源となるのである。

フランスでも、中世初期には文化や教育などの中心は地方の教会や修道院であったが、商業・産業の発達と都市の発展にともない、都市の代表的な教育機関である司教座聖堂学校に中心が移った。12世紀に入ると、十字軍の遠征やレコンキスタ※4(国土回復運動)での接触をとおして、イスラム圏から大量のギリシャ・ローマの古典文献やアラブの先進的な知識がヨーロッパに流入した。こうした「12世紀ルネサンス」によって、カトリック教会の地位が揺らぎ始める。学問はもはや聖職者だけのものでなくなり、司教座聖堂学校でも世俗の人々を対象に教えるようになった。中でもシテ島にあるノートル・ダム大聖堂に付属するパリ司教座聖堂学校は、パリ大学の起源となるのである。

パリ大学では、教師も学生も聖職者であったので、ボローニャ大学のような教師と学生の対立は見られなかった。また、教師も学生もパリ以外の地域から来た者が多く市民権をもたなかったので、共同で組合を組織して自衛した。その結果、パリ大学の運営の主導権を握ったのは、学生ではなく教師の団体となった。パリ大学固有の校舎がなく学生の定員というものは存在しなかったので、聴講生が多ければ多いほど給料の増える教師たちは、多くの学生が集まるような魅力的な講義となるように懸命に努力した。ヨーロッパ各地から多数の教師や学生がパリ大学に集まったが、特に神学と哲学の教師であるピエール・アベラール(1079~1142)の人気は高く、多い時には5000人の聴講生を集めたそうだ。

パリ大学が実質的なスタートとなる自治権を得た のは、1200年に起きた酒屋での喧嘩が発端であった。リエージュ司教候補者のドイツ人学生に雇われていた召使の男が、いきつけの酒屋で侮辱されたことを理由に、ドイツ人の学生たちがその酒屋を襲った。酒屋の訴えをうけたパリ市警察が犯人逮捕に向かうと学生たちは猛然と抵抗し、大乱闘のすえ、学生側に5人の死者が出た。大学側はただちに国王フィリップ2世(在位1180~1223)に警察の対応を抗議し、「警察の責任者を処罰しないなら、大学は他の場所に移動する」と通告する。国王は大学側の抗議を受け入れると同時に、「パリ市警察の権限は大学関係者に及ばないこと、大学関係者はすべてノートル・ダムの裁判権のもとにある」と認めたのであった。

こうしてパリ市から独立したパリ大学であったが、パリ司祭からの統制が依然としてあった。パリ司祭は、大学の人事や学位授与などについても干渉し、大学側が反抗すると大学関係者を全員破門にして対抗した。こうしたパリ司祭との対立に手を焼く大学側は、歴代ローマ法王など幹部が卒業生であることからローマ法王を味方につけ、1222年にパリ司祭からの独立工作に成功する。

また、パリ大学では1180年に初めて貧窮学生を受け入れるための学寮である18人収容の「十八人学寮」が誕生しており、1257年には聖職者ロベール・ド・ソルボン(1201~1274)によって神学部のために「ソルボンヌ学寮」が設置された。のちにはソルボンヌがパリ大学全体を意味するようになり、この地域一帯の学生街を「ラテン語を話す学生が集まる地区」を意味する「カルチェ・ラタン」と呼ぶようになった。

3.英国のオックスフォード大学とケンブリッジ大学の設立経緯

(1)パリ大学からの移動で誕生したオックスフォード大学

オックスフォード大学の起源については、いくつかの定説がある。

1つは、オックスフォード大学の誕生を1133年とする説である。フランスのノルマンディー公ウィリウム1世がイングランドを征服して成立した英国のノルマン朝(1066~1154)ではフランスの強い影響を受けたため、学者の多くはパリ大学で学ぶことに憧れていた。その当時からすでに学校らしきものはあったのであろうが、神学者ロベール・ピュランが、パリ大学から来講した1133年を誕生の年としている。

もう1つの有力な説が、イングランド国王ヘンリー2世(在位1154~1189)の命でパリ大学から多くの教師や学生が移動したというものだ。ノルマン朝の後を引き継いだプランタジネット朝(1154~1399)の初代国王ヘンリー2世は、英国のイングランドだけでなくフランス国内にも広大な領地をもっていた。イングランド国王としての彼は、フランス国王と同等であったものの、フランス国内の領主としては、フランス国王ルイ7世(在位1137~ 1180)の家臣という主従関係にあった。

自分の権力を強化したい国王ヘンリー2世は、 1162年に聖職者の反対を押し切って腹心のトマス・ベケット(1118~1170) をカンタベリー大司教に任命し、聖職者の権限を制限しようと企む。さっそく1164年のクラレンドン法※5によって教会裁判に制限を設けようとするが、ベケットは国王ヘンリー2世の意に反し制限の受け入れを拒否する。大司教への就任を機に、世俗的な腹心だったベケットが、敬虔な聖職者に転向してしまったのである。しかも迫害を受けてフランスに亡命したベケットは、国王ヘンリー2世に

ベケットの裏切りに激怒したヘンリー2世は、聖職者が国王や大法官※6の許可なしに大陸に渡航することを禁じ、英国内に聖職禄※7を有する者は、3カ月以内に帰国することを命じた。当時パリに住んでいた聖職身分の教師や学生が、やむなく英国に戻ってオックスフォードに移動することでオックスフォード大学が誕生することになる。このように設立された当初のオックスフォード大学は、学問や政治の中心的存在であったパリ大学やボローニャ大学に比べると、英国の片田舎にある大学にすぎなかった。ロンドン北西約100kmのテムズ川上流のオックスフォードという場所が選定された理由も、たまたま商業上重要な交通の要所で交易関係の人々が集まりやすい場所だったからと言われている。オックスフォード大学は、12世紀末には全キリスト教国で通用する学位授与権を取得し、13世紀初めにはパリ大学に次ぐローマ・カトリック教会第2の学校としての地位を与えられた。

(2)オックスフォード大学からの移動で誕生したケンブリッジ大学

パリ大学を見習って作られたオックスフォード大学では、教師と学生からなる大学の団体組織が、自治権等を巡って町当局や国家と対峙していた。 1209年には、町当局や国王と争う大事件が発生し、多くの教師や学生がオックスフォード大学を退去してケンブリッジの地に移り、新たな大学が誕生する。事の発端は、「学生が婦人を殺害したことで、町長と町民が犯人の住む学寮を襲撃し、数人の学生が逮捕される」という事件である。投獄されていた学生のうち2人を処刑することに国王が同意したと知った大学の教師と学生たちは、国王に抗議するために一斉にオックスフォードからケンブリッジの地への移動を決行した。オックスフォードからの退去で、約3000人の関係者が移動したとも言われる。

4.19世紀初めまで停滞するオックスブリッジ

英国では、名門大学であるオックスフォードとケンブリッジをミックスして「オックスブリッジ」と呼んでいるので、以降は、2校をオックスブリッジと表記する。

ヨーロッパでは中世から近世にかけて、多くの大学が設立された。14世紀には、イタリアのピサ大学やチェコのプラハ・カレル大学、ポーランドのクラクフ(現在のヤギェウォ大学)など、多くの国で大学が設立され、スコットランドでも16世紀までにグラスゴー大学やエディンバラ大学などが設立されている。

一方、英国の大半を占めるイングランドでは、 1334年から1827年までオックスブリッジ以外の大学の設立が禁止されていた。この禁止の発端となったのが、「スタンフォードの誓い」と呼ばれる出来事だ。1333年にオックスフォード大学の内部紛争から、一部の学生と教師のグループがイングランド東部のリンカンシャーにあるスタンフォードの町へ逃亡し、その地で学生を教育する学術機関を設立しようとした。この動きを看過できないオックスブリッジは、当時のイングランド王であったエドワード3世(在位1327~1377)に要請して、オックスブリッジの卒業生に「両大学以外で講義を行わない」と誓わせ、2校以外の大学の設立が困難となった。大学の権益の独占は、オックスブリッジにとって学生の質を維持するのに役立った。また、教会や支配階層の領主たちにとっても、「大学でどのような神学上の論争をしているのか」や「教会改革者となるような危険な異端者が発生していないか」を事前に察知できる意味で都合が良かった。

当然ながら、このような閉鎖的な環境では大学の活性化も望めず、さらに寮生活の強制や高額な学費に加えて、英国国教徒以外の入学を拒否したことから、学生数は減少し18世紀末にはオックスブリッジは瀕死の状態となった。しかし、英国国教の信徒のみが入学できたオックスブリッジに対抗して、人種、宗教、政治的信条にかかわりなく広く学問の門戸を開いた大学を設立しようとする声が大きくなると、1827年に

中世の大学にとって、自治権だけでなく移動の自由も重要なことであった。冒頭で触れたミネルヴァ大学も世界中を移動する大学だ。キャンパスをもたず全授業をオンラインで行うミネルヴァ大学では、従来の「大学は、キャンパスを基盤とした研究・教育の場である」という概念を覆したと言われる。大学にとって一番必要なものは、設備の整った立派な校舎などのハードではなく、学問を真剣に追求する教師と学生の存在であり、ミネルヴァ大学もオンラインを活用しながら本来の大学の使命を果たしているのである。

次回は、オックスブリッジを中心に英国の大学における教育方法の特徴と産業革命に与えた影響を探る。

※1 「司教座聖堂」: カテドラル(フランス語: Cathédrale)、大聖堂とも呼ばれる。

※2 「司教座聖堂学校」: 司祭志願者に向けて講義を行い、説教や告解での助言を通じて一般信徒を教導するための準備教育機関。

※3 「修道院学校」: 若い修道士を修道院の伝統にしたがい人格的・霊的生活へと導く。

※4 「レコンキスタ」: イスラム教徒が支配するイベリア半島を解放しようとする、キリスト教徒の国土回復運動。

※5 「クラレンドン法」: 英国内の聖職者が教皇庁に上訴することを禁ずる法律。

※6 「大法官」: イングランド・イギリスの官職。中世に創設され、イギリスに現存する最も古い官職と言われ、中世以来国家の印として押す

※7 「聖職禄」: カトリック教会において、教会職と結びついて教会財産の所領あるいは奉納物から一定の収益を得る権利。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第27回]~2022年11月号

英国民から愛された女王エリザベス2世が2022年9月8日に96歳で崩御した。英国国王としては史上最高齢であり、在位70年7カ月は歴代最長である。今年2月には在位70周年の祝賀行事「プラチナ・ジュビリー」が盛大に行われ、9月6日にはトラス氏を女性で3人目となる英国首相に任命するなど、亡くなる直前まで精力的に公務をこなした。女王に仕えた首相は、1951年のチャーチル氏から現在のトラス氏まで15人いるが、そのうち12人が名門オックスフォード大学出身者で占めている。

今回から3回にわたり、このオックスフォード大学を中心に名門ケンブリッジ大学を加えた英国の代表的な大学が、産業革命において果たした役割をテーマに考察する。第1回目は、中世ヨーロッパの大学制度の教養課程である「リベラル・アーツ」について、その源流である古代ギリシャ・ローマ文明の継承を中心に古代から中世までの流れを辿る。

1.中世の大学の源流であるリベラル・アーツとは

「リベアル・アーツ」は、日本語では一般教養や教養教育などと訳されるが、その理念的な源流は「自由人」の市民と「非自由人」の奴隷の区別があった古代ギリシャ・ローマ時代にあり、ギリシャ語の「パイディア」を訳したラテン語に由来している。「パイディア」とは、当時の自由人として必要不可欠な学問を意味し、知育・徳育・体育から成る人格教育のことである。

その後、人文科学、自然科学、社会科学を内包する基礎分野である「自由7科」が定められ、言語・論理系の3学(トリウィウム)の「文法学」、「修辞学※1」、「論理学」と、数学系4科(クワドリウィウム)の「幾何学」、「算術」、「天文学」、「音楽」から構成された。ローマ時代には、この自由7科の上位に哲学、キリスト教の誕生でさらにその上位に神学が位置づけられる学問体系となり、中世の大学では自由7科が教養教育の中核に位置付けられていく。

2.古代ギリシャ・ヘレニズム文化における学問とは

(1)知をひたすら探求する古代ギリシャ

古代ギリシャでは、紀元前8世紀にエーゲ海沿岸を中心に、アテネなどの「ポリス(都市国家)」が次々と誕生し、文学のホメロス、歴史のヘロドトスとトゥキディデス、数学のピタゴラス、哲学のソクラテス、プラトン、アリストテレスなどさまざまな分野で多数の学者が輩出され、合理的で人間中心の文化が醸成された。

古代ギリシャでは、紀元前8世紀にエーゲ海沿岸を中心に、アテネなどの「ポリス(都市国家)」が次々と誕生し、文学のホメロス、歴史のヘロドトスとトゥキディデス、数学のピタゴラス、哲学のソクラテス、プラトン、アリストテレスなどさまざまな分野で多数の学者が輩出され、合理的で人間中心の文化が醸成された。

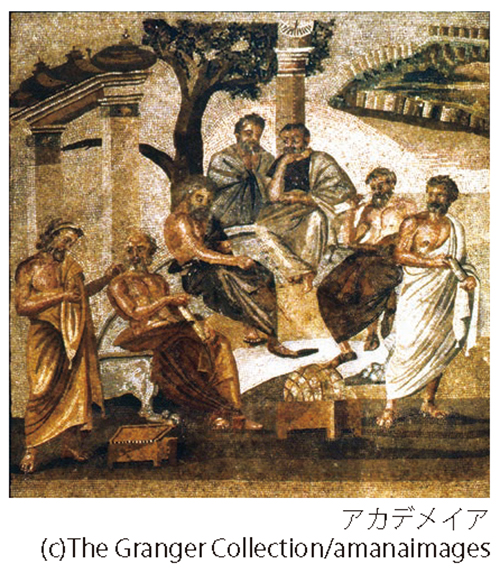

当時の学校としては、イデア論※2の哲学者プラトン(BC427~BC347)による学園「アカデメイア」、万学の祖アリストテレス(BC384~BC322)による学園「リュケイオン」が紀元前4世紀に創設されている。

(2)オリエントと融合して発展したヘレニズム文化

紀元前4世紀頃になると、マケドニア王国(BC808~BC168)がアテネなどのポリスの連合軍を破り、ギリシャを支配する。その後アレクサンドロス大王(BC356~BC323)は、東方遠征によってペルシアなどを打ち破り、ギリシャから西アジア、エジプト、インダス川流域に至る大帝国を築いた。これを機に東地中海の交易が活発となり、ギリシャ文化とオリエント文化を融合したヘレニズム文化(ギリシャ風文化)が誕生する。

大王の急死でこの大国は3つに分裂するが、その中でヘレニズム文化を引き継いだのは、プトレマイオス朝エジプト(BC305~BC30)である。アレクサンドロス大王とともにアリストテレスに学んだ初代国王プトレマイオス1世は、学問に造詣が深かったので、経済・交易の中心地となった首都アレクサンドリアの財力を背景に、王立研究所「ムセイオン」を設立し、さらに後継のプトレマイオス2世が膨大な蔵書の図書館を併設した。

巨大都市アレクサンドリアには、ギリシャ人、ユダヤ人、エジプト人などさまざまな民族が集まったことで学問的な蓄積が進み、平面幾何学のエウクレイデス(ユークリッド)、数学・物理学のアルキメデスなどの自然科学者が活躍する。

3.ローマ帝国から迫害される古代ギリシャ・ヘレニズム文化

(1)ローマ帝国の誕生から東西分裂までの流れ

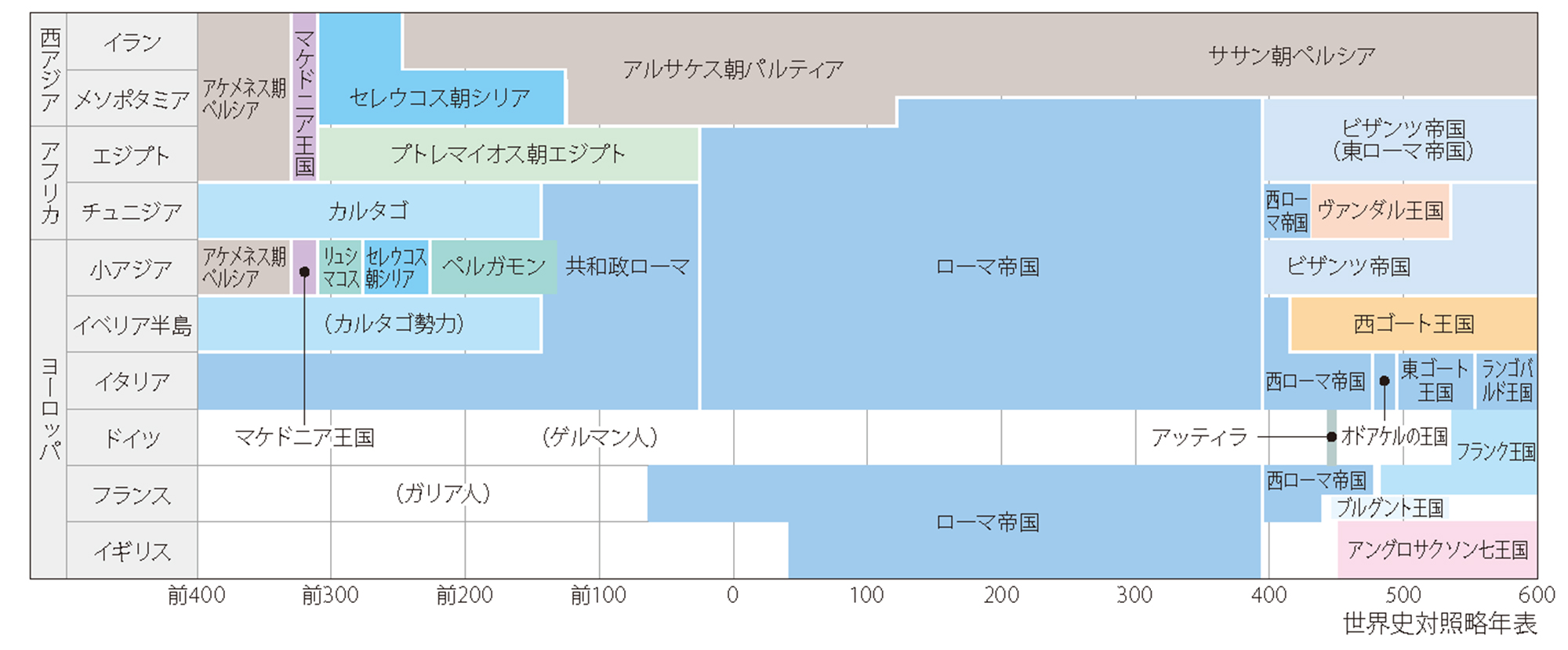

次いで、ラテン民族のローマ帝国が、王政ローマ(BC753~BC509)から共和政(BC509~BC27)を経て帝政(BC27~395)に移行すると、紀元前1世紀までにヘレニズムを含む地中海全域を支配する。2世紀の五賢帝時代が最も安定し領土も最大となるが、軍人皇帝時代の混乱、ゲルマン人やササン朝ペルシア(226~651)の侵入もあって国力は次第に衰え、3世紀末にディオクレティアヌス帝(在位284~305)の専制君主制に移行する。その頃帝国内に浸透していたキリスト教は、厳しい弾圧にもかかわらず次第に信者を増やし、313年にコンスタンティヌス帝(在位 306~337)のミラノ勅令で公認され、392年にはテオドシウス帝(在位379~395)によって国教となる。

しかし衰退がとまらず一元的な支配が困難となったローマ帝国は、395年のテオドシウス帝の死を機に西ローマ帝国(395~476)と東ローマ帝国(395~1453)に分裂することになった。東ローマ帝国は、首都コンスタンティノープル(現イスタンブール)の古代ギリシャ時代の古名ビザンティオンにちなみ「ビザンツ帝国」と呼ばれるようになる(本稿では、以降「ビザンツ帝国」と記す)。

(2)ローマ帝国にとっての古代ギリシャ・ヘレニズム文化とは

ローマ帝国では、古代ギリシャの影響を受けつつ、土木・建築・法律・暦といった実用的文化の領域で独創性を発揮し、特に国家の発展に伴って整備されたローマ法は、この国の最大の文化的遺産となった。その一方で、ローマ人は直接実益に繋がらない古代ギリシャ文化には関心を示さず、文学・哲学・美術などの分野は古代ギリシャ人の模倣にとどまった。ストア派の哲学者キケロ(BC106~BC43)のように、積極的にギリシャ哲学の文献をラテン語に翻訳する人物もいたが、科学などの古代ギリシャの文献がローマ帝国の公用語であるラテン語に翻訳されることは少なかった。

ゲルマン民族など異民族の大移動を機に衰退し始めたローマ帝国が、寛容性の低いキリスト教を国教としたことを機に、異端とされた古代ギリシャ・ヘレニズム文化は厳しい状況に陥った。391年にはヘレニズム文化の中心であるアレクサンドリアの図書館が他の宗教を認めないキリスト教徒によって破壊されてしまい、そこで研究していた学者たちは路頭に迷うことになった。

4.西ヨーロッパ、ビザンツ帝国、イスラム世界における古代ギリシャ・ヘレニズム・ローマ文化

(1)キリスト教とラテン語の普及を軸としたカロリング朝ルネサンス

西ローマ帝国が476年に滅亡した後、フランク帝国を建設したメロヴィング朝(481~751)のクロヴィス(在位481~511)は、異端とされたキリスト教アリウス派からいち早くローマ教会が正統とするアタナシウス派に改宗し、ローマ教会との協力により勢力を拡大する。

当時、キリスト教の世界では、コンスタンティノープル教会とローマ教会が力を持っていたが、トップを「ローマ教皇」と呼ぶローマ教会では、西ローマ帝国が滅亡したことで、ローマ教皇がビザンツ帝国の皇帝に従属する形となった。さらにビザンツ帝国とは偶像崇拝問題※3でも対立していたので、ローマ教会はビザンツ帝国に代わる有力な政治勢力としてフランク帝国に接近した。

その頃フランク帝国では、メロヴィング朝からカロリング朝への王位継承を画策しており、ローマ教会と利害が一致した。カロリング朝の初代国王ピピン3世(在位751~768)は、王位継承を援助してもらった見返りにローマ教皇に一部領地を献上し、両者は固く結びついた。その後ピピンの子であるカール大帝(在位768~814)が、武力でヨーロッパの主要部分を統一し、ビザンツ帝国に対抗する国を建設したことから、800年に教皇レオ3世からローマ皇帝の帝冠を与えられる。これにより、ゲルマン人を皇帝とする西ローマ帝国が復活するとともに、ローマ教会は権威の誇示に成功しビザンツ帝国を牽制することができた。

カール大帝は、キリスト教国として聖職者の資質を高め、教会の発展が必要だと考えた。そこで、英国出身のアルクインなど若くて優秀な修道士を招き、教会、修道院におけるラテン語による古典文化の復興(カロリング朝ルネサンス)を目指した。学校の設置や学問の奨励も行い、中世ヨーロッパの教育の基礎である「自由7科」の発展にも寄与した。しかし、強大となった教会の権威が文化生活のあらゆる面を支配したので、すべてがキリスト教中心となり、ラテン語を読み書きできる聖職者や修道士だけが学問の担い手となった。その結果、西ヨーロッパの文化的な発展は停滞し、古代ギリシャ・ヘレニズム文化は11世紀まで忘れ去られてしまった。

(2)ヘレニズム文化を見放したビザンツ帝国

ビザンツ帝国は、ローマ皇帝権の継承者として、地中海帝国の復興とキリスト教会の統一を目指した。6世紀には、専制君主のユスティニアヌス帝(在位527~565)がイタリアなど地中海周辺の旧ローマ領を回復し、一時的に大帝国を再現するとともに、「ローマ法大全」の

ビザンツ帝国は地理的にもともとギリシャ人が多く、宗教的にも当初寛容であったので、首都コンスタンティノープルには、キリスト教徒によって破壊されたアレクサンドリア図書館所蔵のヘレニズムの文献を抱えた学者が逃げ込んできていた。しかし、ユスティニアヌス帝がキリスト教を統治の理念としたことにより、一転して異端や非キリスト教的なものが取り締まりの対象となり、キリスト教以外の学問は厳しく禁止された。古代ギリシャ時代から続いていたアテネにあったプラトンの学園「アカデメイア」やアリストテレスの学園「リュケイオン」も529年に閉鎖された。迫害を恐れた学者たちは、プラトンやアリストテレスなどの文献を抱えて、今度は非キリスト教圏のササン朝ペルシアへ逃げた。

ビザンツ帝国は地理的にもともとギリシャ人が多く、宗教的にも当初寛容であったので、首都コンスタンティノープルには、キリスト教徒によって破壊されたアレクサンドリア図書館所蔵のヘレニズムの文献を抱えた学者が逃げ込んできていた。しかし、ユスティニアヌス帝がキリスト教を統治の理念としたことにより、一転して異端や非キリスト教的なものが取り締まりの対象となり、キリスト教以外の学問は厳しく禁止された。古代ギリシャ時代から続いていたアテネにあったプラトンの学園「アカデメイア」やアリストテレスの学園「リュケイオン」も529年に閉鎖された。迫害を恐れた学者たちは、プラトンやアリストテレスなどの文献を抱えて、今度は非キリスト教圏のササン朝ペルシアへ逃げた。

(3)古代ギリシャ・ヘレニズム文化を継承したササン朝ペルシアとアラブ・イスラム世界

ササン朝ペルシア(226~651)は、国教のゾロアスター教以外の宗教に寛容だったので、キリスト教、仏教、ユダヤ教などの信者が住んでおり、ジュンディー・シャープール(現代のイラン南西部)には学校と大きな図書館が建設されるなど積極的に学問が保護されていた。ビザンツ帝国から逃げてきた学者たちも学校で雇用され、抱えてきた文献は図書館に所蔵されたことで、古代ギリシャ・ヘレニズム文化の命脈はササン朝で保たれ、次にイスラム世界に継承されることとなる。

その後、622年にアラビア半島のメッカに生まれた預言者ムハンマド(570頃~632)がメディナにイスラム国家を建設し、約10年でアラビア半島全域を支配する。正統カリフ※4時代(632~661)、ウマイヤ朝時代(661~750)を経て誕生したアッバース朝(750~1258)は、第2代カリフのマンスール(在位 754~775)が762年に建造した新都バグダッドを中心に、8世紀末には北アフリカから中央アジアに及ぶ広大な領域を支配する。アッバース朝は、アラブ人だけに依存せず、官僚制度や法律を整備してアラブと非アラブの平等化を図り、多民族共同体国家としてイスラム帝国の維持に努めた。また、コーランにも「知識を求めよ」とあるように、アラブ人は新しい知識や学問の吸収に貪欲であったので、ササン朝に継承されていた古代ギリシャ・ヘレニズム文化は、そのままアッバース朝に引き継がれた。

第7代カリフのマアムーン(在位813~833)は、830年にバグダッドに図書館「知恵の館」を設立して、ギリシャ語やペルシア語で書かれていた文献のアラビア語への翻訳を行わせた。紙の製法が中国からイスラム社会に伝わり、紙が普及したこともアラビア語への翻訳活動に拍車を掛けた。この翻訳作業によって、ヘレニズム文化がイスラム社会に継承されただけでなく、アラビア語は学術の共通言語としての地位を確立する。

9~11世紀頃のイスラム圏では、ペルシア、インド、中国などから天文学や数学、医学などが伝わるとともに、アリストテレスを中心としたギリシャ哲学が盛んに研究され、科学が当時の最高水準に発展する。

5.古代ギリシャ・ローマ文化の再発見 12世紀ルネサンスでのラテン語翻訳

封建制とキリスト教が中心となった中世ヨーロッパでは、アリストテレスをはじめとした古代ギリシャの知的遺産は忘れ去られた。教皇が主導権を握り国王に皇帝の位を授ける政教分離主義の「ローマ・カトリック教会」と、ビザンツ皇帝が宗教と政治の両方を主導する皇帝教皇主義の「ギリシャ正教会」に二分された。

封建制とキリスト教が中心となった中世ヨーロッパでは、アリストテレスをはじめとした古代ギリシャの知的遺産は忘れ去られた。教皇が主導権を握り国王に皇帝の位を授ける政教分離主義の「ローマ・カトリック教会」と、ビザンツ皇帝が宗教と政治の両方を主導する皇帝教皇主義の「ギリシャ正教会」に二分された。

12世紀に入ると、勢いが衰えたイスラム国家のアッバース朝に代わって、ジェノヴァやヴェネツィアなどの北イタリア都市国家が地中海貿易の主導権を握り、インドやアラビアの商人を相手とする交易が始まった。当時の気候変動による温暖化や農業技術改良によって人口が増加し、都市が発達したおかげで東西の交易が盛んとなり、イスラム世界からヨーロッパにアラビア語に訳された古代ギリシャ・ローマ文化の文献がもたらされた。

聖地エルサレムをイスラム教諸国から奪還することを目的に11世紀に始まった十字軍遠征は、アラビアの数学や科学とともに、戦利品としてアラビア語に訳された古代ギリシャ・ローマの文献を大量にイタリアへ持ち込んだと言われる。しかし、実際には略奪と

そのなかで生まれた古代ギリシャ・ローマ文化の再発見となる「12世紀ルネサンス」は、アリストテレス哲学やイスラム科学の文献が大量にラテン語に翻訳されたことから「大翻訳運動」とも呼ばれた。翻訳を担った地域は、語学の堪能なアラビア人が多かったシチリアや、旧イスラム国家でラテン語とアラビア語の両方に通じた人々が多かったイベリア半島であった。特にユダヤ人居住区のあった現在のスペインの都市トレドには、アラビア語・ギリシャ語・ラテン語に長けたユダヤ人が多かったので、翻訳活動が進んだ。

6.ラテン語への翻訳運動を機に大学の前身が誕生

交易やレコンキスタを通して古代ギリシャの文献が大量に持ち込まれたことにより、カトリック教会や修道院に属する学校(スコラ)では、キリスト教の教義を学ぶ神学をアリストテレスなどのギリシャ哲学によって理論化、体系化する「スコラ学」が盛んとなる。

こうした翻訳やキリスト教義の発展の中で、知識人における学問への欲求が高まり、まずはラテン語に翻訳するために知識階級の組合が発足した。その後、自然発生的に出現した教師や学生で構成される一種の同業者組合(ギルド)が、ラテン語で「ユニベルシタス(universitas)」と呼ばれるようになり、現在の大学の起源となる。こうして、さまざまな分野において学問に対する需要が高まり、11世紀末に法学の学生中心の世俗組織であるボローニャ大学、12世紀前半に神学の教師中心の教会組織であるパリ大学、12世紀後半にはオックスフォード大学が誕生する。

次回は、中世の大学の誕生からオックスフォード大学・ケンブリッジ大学の誕生が社会に与えた影響などを辿る。

※1 「修辞学」: 聴衆の説得・扇動・魅了を目的とする弁論・演説・説得の技術に関する学問分野。

※2 「イデア論」: 人間の認識の背後にある、完全な真実の世界をイデア界とし、その影が現実に或るものと考えた。

※3 「偶像崇拝問題」: 726年にビザンツ帝国レオ3世が出した聖像の使用を禁止する法令に対し、ローマ教皇が反発しキリスト教の東西対立の端緒となった。

※4 「正統カリフ」: カリフとはアラビア語で「正しく導かれた代理人たち」を意味し、正統カリフはムハンマド直後の後継者4代を指す。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第26回]~2022年9・10合併号

1971年の英国映画「小さな恋のメロディ」※1は、ビー・ジーズの主題歌「メロディ・フェア」とともに日本で爆発的な人気となった。天才子役と言われたマーク・レスターが少年ダニエルを、トレイシー・ハイドが少女メロディを演じた。映画の舞台となったコンプリヘンシブ・スクール※2は、入学試験のない公立中等学校であり、中流階級と労働者階級の子供たちが混在している。この映画の中では、中流階級に属するダニエルと労働者階級に属するメロディの家庭環境の違いが鮮明に描かれており、英国の階級社会を強く印象付けた。

今回は産業革命期における英国イングランドの労働者階級を主とした大衆向け教育が、教会中心から国家中心、そして義務教育へと移行していく状況を辿る。

1.産業革命期の過酷な児童労働者たち

(1)18世紀までは、子供は「小さな大人」

(1)18世紀までは、子供は「小さな大人」

18世紀までは「子供は弱いものであり、守らねばならない」という考えは英国にはなかった。キリスト教に根差した原罪説から、人間は生まれながらにして罪を背負っており、大人より子供の方が罪深いとされた。この頃は、大人と子供の線引きがないので、子供は「小さな大人」であり、大人顔負けに堂々と喫煙、飲酒、賭け事をしている。彼らは、幼い頃からお金を稼ぐために炭坑や工場などの危険な現場で長時間働かされた。特に小さな体が有利な煙突掃除や狭い鉱山での運搬では児童が重宝されたが、窒息や火傷などの事故が絶えず、使い捨て同然に利用された(以降、学齢6~12歳相当の子供を児童と表記する)。

(2)技術革新による安価な児童労働者への需要

産業革命の技術革新によって、職人の技能の熟練度や筋力が不要となり、従順で賃金が安い女性や児童が労働に従事させられるようになる。産業革命前は、徒弟制のもとで働く人々と厳しい親方との間には多少人間的なつながりがあったが、産業資本家である工場主にとっては、「労働者は利益を生む道具」でしかなく、児童に服従と時間厳守を命令し劣悪な環境で非人間的な長時間労働を強いた。

2.19世紀までの大衆教育の状況

(1)教会を中心とした貧困な児童向け学校

19世紀半ばでも、英国で学校へ行っている児童は半数にも満たなかった。上・中流階級の児童は、パブリック・スクールを始めとする全日制の学校へ通ったが、労働者階級にはたとえ少額でも、授業料を払えないほど貧しい家庭が多かった。児童は自宅や職場で仕事をしながら父兄や年長者から読み書きや仕事の指導を受けていたが、無償もしくは少額の費用で教育を受けることができる貧困者向けの民間学校もあった。民間の宗教団体や慈善団体、あるいは裕福な個人によって、貧困児童のためにボランティアで設立された学校である。18世紀頃の教育の担い手は教会が中心となっており、国家はほとんど教育に干渉しなかったのである。

そうした民間学校のうち特徴があるものを、宗教色の強いものから順に列挙する。

(2)慈善学校(チャリティ・スクール)

17~18世紀には、英国国教会の牧師たちが児童を集めて読み書きや簡単な算数を教えていた。聖職者が教師となって私財を投じ小さな学校を開くこともあったようだ。1698年に貧困児童救済のためのキリスト教知識普及協会が設立され、18世紀に入ると「慈善学校(charity school)」が、教会区の篤志家たちの出資によって建設された。

学校では、あくまで宗教と道徳の教育が主で、知育は副次的な位置付けであった。「信仰に厚く、社会秩序を守り、上位者に服従し、自らの仕事に精励する人間」へと児童たちを育成することが目的なのである。

(3)日曜学校

1780年に慈善家ロバート・レイクス(1736~1811)が中心となって進めたのが「日曜学校運動」である。「悪徳は治癒するよりも予防する方がよい」という彼の考えから教育が最善の方法であるとして、積極的にこの運動を推進した。聖書を教科書とし、一般の人々が先生となることからスタートしたもので、宗教的役割とともに識字率向上に幅広く取り組んだ。

特に田舎では、通える学校そのものが少なかったので、日曜学校の誕生は貧しい児童にとって朗報であった。学校の授業は、週に1回のみで教師の質も低く、しかも宗教の授業が中心だったので学習効果が高いとは言えなかったが、1831年には毎週百万人を超える児童たちが参加した。

(4)貧民学校(ragged school)

1601年のエリザベス救貧法※3に由来する救貧院の中でも児童に簡単な読み書きや仕事を教えていたが、教育水準が低く、施設内では暴力や残酷な鞭打ちが日常茶飯事であった。都市部には、大人や社会から見捨てられ住む家もなく栄養不足となった児童たちが多く暮らしていたが、生活困窮からスリや万引きなどの犯罪に手を染める児童の数が増加し、治安が悪化していた。

そうしたなかで、1818年にポーツマスの靴商人であったジョン・バウンズ(1766~1839)が自分の店に貧困児童や浮浪児を集めて、読み書き算数と初歩的な職業訓練を無償で行った。これが、初期の「貧民学校(ragged school)」の一つだと言われる。聖職者ではない人たちが志願し、これまで社会的に放置されてきた最貧困層の児童のために宗教を中心とした基本的な教育を無償で施した。その運営資金は、キリスト教の人道主義を謳って富裕者からの寄付で賄ったのである。このような学校は、ロンドンだけでなく地方都市でも自然発生的に誕生し、1844年にはロンドンで貧民学校連盟が結成された。

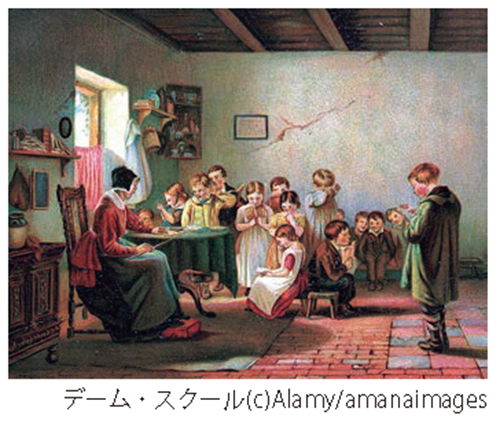

(5)デーム・スクール

「デーム・スクール(dame school)」は、日本語に訳すと「おばさん学校」であり、一般の夫人が教師となって幼児を対象に自宅で1日数時間の授業をする小規模の私的学校である。学校ではアルファベットや新約聖書の一部だけでなく、家庭内の日常雑事も教えた。商人や労働者の子供を対象として18世紀には英国全土に広く普及した。

19世紀には工業化の影響によって工場で勤務する親が増えたため、デーム・スクールは教育ではなく勤務中の保育が目的となり、安価な託児所代わりとなった。非公式な教育の場であるが、親の要求や意見に素早く応えて融通が利いただけでなく、宗教的な道徳観を押し付けられることもなかったので人気があり、学費の面でも経済的であった。

3.19世紀における社会情勢と価値観の変化

(1)児童労働者の実態と労働環境の改善への動き

社会学者フリードリ ヒ・エンゲルス(1820~ 1895)の著書「イギリスにおける労働者階級の状態」(1845)は、産業革命期のルポルタージュの傑作であるが、その中で1833年の工場委員会による工場の実態報告を次のように記載している。

「工場主はしばしば6歳から、たいていは8歳ないし9歳から子供を雇い始める。労働時間は、14~16時間。工場主は、監督が子供を殴ったり、虐待したりするのを許すばかりか、自ら手を下している。そして、このように労働時間が長くても、貪欲な資本家は満足しなかった。そのうえ、子供たちは夜間労働まで強いられ、2~3時間の睡眠でストレスが溜まって飲酒癖や性の乱れが著しくなり、さらに長時間労働で身障者となる者も少なくなかった」

「工場主はしばしば6歳から、たいていは8歳ないし9歳から子供を雇い始める。労働時間は、14~16時間。工場主は、監督が子供を殴ったり、虐待したりするのを許すばかりか、自ら手を下している。そして、このように労働時間が長くても、貪欲な資本家は満足しなかった。そのうえ、子供たちは夜間労働まで強いられ、2~3時間の睡眠でストレスが溜まって飲酒癖や性の乱れが著しくなり、さらに長時間労働で身障者となる者も少なくなかった」

徒弟制度のもとでは、親方から最低限のことを教わりながら仕事もできたが、工場で長時間働く児童たちには、教育を受けるような余裕はなかった。

しかし、過酷な児童労働が徐々に社会問題となり、空想的社会主義者として有名な産業資本家のロバート・オウエン(1771~1858)などによって労働条件の改善を求める運動が始まる。1833年の工場法制定を皮切りに「9歳未満児童の雇用禁止」や「13歳未満の児童を週に12時間学校に出席させること」などを雇用主に義務付け、労働条件の改善が実施された。

(2)新救貧法による貧困者の苦境と法律への批判

18世紀末に国家の救貧対策として、自分の家を持っている低所得者にも賃金を補助する「救貧院以外の救済制度」が始まった。しかし、一旦救済を受けてしまうと、労働意欲を失くして救済金をあてに生活する労働者が多くなった。さらに、農作物の不作やナポレオンとの戦争など相次ぐ災難で失業し救済対象となる者が増加した。これらの要因で救済金による国庫負担が重くなったため、英国は「救貧法」をついに改正する。

1834年に制定された「新救貧法」では、救済対象 者を「救貧院内に住む人間」に限定し、救済金額も最下層の労働者の生活レベルを下回るような水準へ引き下げた。

こうした政府の貧困者対応を強く批判したのが、 12歳の時に親の借金で過酷な重労働を経験した英国の小説家チャールズ・ディケンズ※4(1812~1870)である。大ベストセラー小説となった「オリバー・ツイスト」※5(1838)では、実体験から救貧院での過酷な日々やロンドンでの少年犯罪の状況など、当時の英国における社会問題を詳細に描いている。中流階級出身の彼は、一時的に貧困の惨めさを体験したことによって貧困者を支援するようになり、特に貧困学校には寄付金などで積極的に支援した。

ちなみに、この小説を基にしたミュージカル映画「オリバー!」(1968)では、冒頭のマーク・レスターが主演し、アカデミー賞を受賞している。

(3)ようやく教育の重要性を認識する国家

19世紀前半の英国は、国家の中核を担うジェントルマンを対象とした教育に力を入れていたが、社会的にも政治的にも力を持たない民衆に対する教育には関心がなかった。大衆には、働くために必要最低限の読み書き算数と宗教教育で十分であると国家は考えていたのだ。

しかし、ヴィクトリア朝時代(1837~1901)に入り、チャーチスト運動※6などで社会変革を求める人々は、「教育こそ絶対必要な道具であり、教育によって選挙権を賢く行使できるようになる」、そして「教育を受けた働き手がいれば生産性は高まり、国家の経済発展にもつながる」と考え始めた。こうした価値観の変化は、労働者階級の男性への選挙権の拡大だけでなく、英国が1867年のパリ万博で受けた衝撃が大きな要因であった。パリ万博でフランスやドイツなどの他国の躍進を目の当たりにして危機感を持った英国は、大衆への技術教育や知的教育をもっと積極的に実施する必要性を感じ始める。しかしながら、英国にとって大衆への教育の目的は、他国との競争に勝つためであり、国民の幸福を願っての教育ではない。あくまで国家の利益を考えた教育制度であり、国家の支配を維持・強化するための政治的手段であった。

4.マス教育の開始と義務教育への移行

(1)一斉大量教育の「ベル・ランカスター法」採用へ

大衆への教育を本格的に行うには少人数教育では受 け入れに限界があり、19世紀の初めに大量の生徒に一斉に授業を行う「ベル・ランカスター法」が考案された。その開発者が英国国教会教徒のアンドリュー・ベル(1753~1832)であり、提唱者はクエーカー教徒のジョセフ・ランカスター(1778~1838)である。費用を大幅に減らしながらも子供たちに読み書きの基礎学力をつけさせる方法として一挙に英国で広まった。

助教法(モニトリアル・システム)とも呼ばれる「ベル・ランカスター法」の内容は、「一人の教師が、助教生となる大勢の年長の生徒にその日の授業を教え、その助教生たちが、班分けされた年少の生徒を教える」というものだ。ランカスターによれば、「我々の教育方法をマスターした人間が1人いれば500人の児童を教えることが可能であり、生徒一人当たりの費用も1年でたった4~7シリングと安価になる」ということらしい。

その後ほどなく1811年に国教徒、続いて1814年に非国教徒が支援する二つの学校組織網が誕生すると、「ベル・ランカスター法」を利用した学校が次々と建ち始め、無理のない学費で労働者階級が教育を受けることが可能となった。建築費は、裕福な支援者に寄付してもらい、運営費は親から徴収したお金で十分賄えるようになったのである。

(2)社会主義者オウエンによる大量教育への批判

こうした大量教育の学校では、学習効果を出すために生徒の競争心を煽り、処罰により生徒を管理した。 12歳から15歳の助教生の役目の大半は、生徒に教えるだけではなく、大概は生徒を叩く棒を持って規律を守らせることだった。

このことに対して前述のロバート・オウエンは、「大量かつ競争と処罰による教育は、児童の相互不信と分裂を招き、敵対意識を植え込む」と激しく批判した。綿紡績工場主の彼は、自ら10歳未満の児童労働をやめ、1816年にスコットランドのニュー・ラナークに所有する工場内に「性格形成学院」を設立し、労働者の子弟のためにより良い教育環境を作った。彼は、「貧困や犯罪の原因は、個人の能力や資質ではなく彼らを取り巻く環境にあり、社会の改良によって解決すべきものだ。そして、社会の改良の第一歩は教育であり、児童たちの性格をより良いものへ形成していくには、良い環境を提供すべきだ」と考えていた。

(3)民間学校への助成開始から義務教育への道のり

国家は教育の必要性を認識し、まず1833年に民間 の学校建設への国庫補助を始める。その後、校具や教科書など補助対象を拡大していくのだが、予想以上に出費が嵩んで国家財政が悪化した。

国家は教育の必要性を認識し、まず1833年に民間 の学校建設への国庫補助を始める。その後、校具や教科書など補助対象を拡大していくのだが、予想以上に出費が嵩んで国家財政が悪化した。

そこで1862年の改正教育令によって、補助金の使途を確認する教育委員会が設置され、生徒たちの読み書き算数の学力を精査するための試験結果を重視する出来高制度が導入される。定期的な査察と試験結果の良し悪しに基づいて国家からの助成金が増減されるようになったため、助成金が減らされると困る学校側は、生徒の学力レベル向上に必死となった。元々の学校の目的であった宗教教育は二の次となって、落ちこぼれを作らないように全体の学力レベルを底上げすることが学校の主要な目的となったのである。

この結果、宗教色の強かった学校が、学問中心の学校へと転換し、生徒全員の基本的な読み書き能力は向上したのだが、詰め込み教育だった弊害で生徒の創造性は十分育たなかったようだ。しかし、出来高制度による助成金配分を実施することで、国庫負担は大きく軽減されたのである。

(4)義務教育へ移行し、無償公立学校が誕生

1870年に教育法の制定によって、公的教育の基本となる普通初等教育が導入され、5歳から10歳までの公立学校が誕生した。就学者数は1870年の125万人から20年後には450万人へと増加した。

1880年には、5歳から10歳のすべての児童に就学が強制され、違反した場合には罰金を科した。わが子の労働力を頼りにしていた親たちは、学校に行かれると彼らがいなくなり困るので、この法律の制定に反対したようである。

1891年に公立学校での教育が無償化されると、公立学校で教育を受けることが一般的となり、これまで労働者階級が通った民間学校の大半は消えていくことになる。20世紀初頭には就学率は88%に達したが、 1872年の学制から始まったとされる日本の義務教育に比較すると、英国での義務教育の開始は決して早いとは言えないようだ。

(5)小説に見る階級を超えた生徒たちの交流

英国の中核を担うジェントルマンを育成する「パブリック・スクール」と貧しい労働者のための「慈善学校」の間には階級差があるので、通常人的交流はなかったが、パブリック・スクール出身のジェームズ・ヒルトン(1900~1954)が書いた人気小説「チップス先生さようなら」(1934)に、とても爽やかな生徒たちの交流の場面が出てくるので紹介したい。

1890年代にパブリック・スクールに勤務するチッ プス先生の妻キャサリンは、貧民区域にある慈善学校の生徒とのサッカーの招待試合を提案する。当時では過激で前代未聞の提案であり、無謀で危険な試合は教師全員に猛反対される。教師にとって、貧民街の少年たちはごろつき同然の存在であった。しかし、彼女の説得が成功し、試合と夕食会が行われた。慈善学校のチームメンバーを迎えた試合後の夕食会では、階級間を超えて

次回は、ここで名前を挙げた3人の出身校であるオックスフォード大学とケンブリッジ大学を中心に英国の大学と産業革命の関係を辿りたい。

※1 「小さな恋のメロディ」: 1971年の英国映画。メロディはヒロインの名前でもあり、少年少女の恋を瑞々しく描いた。英国とアメリカではヒットしなかったが、日本やアルゼンチン、チリなどラテンアメリカ諸国では大ヒットした。

※2 「コンプリヘンシブ・スクール」: 同一地域内のすべての児童、生徒が無選抜で就学し、普通教育から職業教育まで多様な教育課程を備えた5年間の総合制中等学校(11~16歳)。

※3 「エリザベス救貧法」: 貧民が労働能力の有無によって、「ワークハウスで働かせる有能貧民」、「働けず救貧院に収容される無能貧民」および「扶養する人がいない児童」と分類された救貧政策。治安維持も目的とした。

※4 「チャールズ・ディケンズ」: 英国の小説家。ユーモアとペーソスのある文体で下層市民の哀歓を描き、ヴィクトリア朝時代を代表する作家。代表作は「オリバー・ツイスト」「クリスマス・キャロル」「二都物語」「大いなる遺産」など。

※5 「オリバー・ツイスト」: ディケンズの長編小説。救貧院で虐待されながら育った孤児オリバーは、葬儀屋の徒弟や盗賊団の手下になるが善意を失わず逆境から立ち上がる。救貧院の内情を世に訴えた社会小説。

※6 「チャーチスト運動」: 1830年代後半から始まった英国の労働者階級の普通選挙権獲得運動。名称は、運動の要求書People's Charter(人民憲章)に由来する。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第25回]~2022年8月号

本年7月7日に英国のボリス・ジョンソン首相が一連の不祥事の責任を取って与党・保守党の党首を辞任すると表明した。事の発端は、コロナ禍で厳しい外出規制を要請したにもかかわらず、一昨年の5月以降何度も官邸で大規模なパーティーを開催していたジョンソン首相への国民の怒りである。米国の「ウォーターゲート」事件をもじって「パーティーゲート」疑惑事件と呼ばれている。

ジョンソン首相といえば、ボサボサの髪型がトレードマークで、気さくで親しみやすい印象をもたれているが、実は名門パブリック・スクールのイートン・カレッジを経てオックスフォード大学を卒業した超エリートである。ロンドン市長時代に髪型がきっちりセットされていたので、ボサボサの髪型は庶民性を出すための演出なのだろう。

前々回、前回ではラグビーというスポーツを通してパブリック・スクールの役割を見たが、今回は産業革命と関連付けながら社会的な位置付けを探る。

1.名門パブリック・スクールとは

(1)英国の中枢を担うパブリック・スクールの卒業生

18世紀に内閣制度が始まってから現在に至るまで、 歴代首相の約7割がパブリック・スクール出身者であり、ほかにも判事や軍のトップ層、事務次官クラスの官僚、主要企業のトップなど英国の中枢を担う要人のかなりの部分をパブリック・スクール出身者が占めている。

厳密な意味でのパブリック・スクールは、1869年に設置された校長協議会に属する当時の有名校9校からなるザ・ナイン(The Nine)※1を指すが、その後増加した学校も加えられ、現在では明確な定義はないようである。地理的には、ロンドンやその郊外などイングランドの南部に集中している。

パブリック・スクールに共通する特徴としては次のようなものがある。

①私立の中等教育機関で学費がかなり高額である

②将来オックスフォードやケンブリッジなどの名門大学に進学していくエリートを輩出する

③多くの学校が寄宿制で英国全土から生徒が集まる

④古い歴史と伝統がありマナーや礼儀が重視される

⑤クリケットやラグビーなどスポーツが盛んで、フェアプレイ精神やスポーツマンシップが重視される

⑥多くの学校が郊外の広大な敷地に建つなど恵まれた環境にある

⑦上下関係が厳しく、細かい校則があり、将来支配層として必要となるリーダーシップが寄宿舎生活の中で鍛えられる

⑧ラテン語などに代表される古典の教養科目が多く、かつては上流階級特有の上品な言葉遣いや発音を覚える授業があった

以上のような特徴をパブリック・スクールが備えるようになった背景を紐解いていきたい。

(2)ルーツは、聖職者育成を目的とした学校

パブリック・スクールは、貧しくて授業料が払えない子供たちに主にラテン語を無償で教えるグラマー・スクール(文法学校)として出発した。英仏の百年戦争(1339~1453)やペストの流行で多くの聖職者が亡くなったので、教会が中心となって聖職者養成※2のための学校を設立したのだ。最も歴史が古いのは、1382年創立の「ウィンチェスター・カレッジ」、次いで1440年創立の「イートン・カレッジ」である

その後、1534年にヘンリー8世( 在位1509~1547)の宗教改革によって英国国教会が成立すると、ローマ・カトリック教会からの離脱で多くの修道院が解散、もしくは財産を没収され、修道院や教会に付属していた学校の収入が途絶えてしまった。学校の運営を維持するために、貴族などの上流階級から慈善目的の寄付金を募るのだが、それだけでは資金を賄えず、次第に授業料や寮費を自己負担できる富裕な学生を受け入れるようになる。また、従来の上流階級では家庭教師に子弟の教育を任せるのが一般的であったが、子弟の社会的視野を広めようとして私費で名の知れた学校に入れるようになったこともあり、16世紀頃にはパブリック・スクールが多数創立された。

(3)19世紀のパブリック・スクールの存在価値とは

19世紀中頃になると、新興ブルジョワジーの台頭 と植民地支配のための官僚・軍人不足から、パブリック・スクールの存在が注目される。

また英国では、植民地が世界各地で急速に拡大していたため、派遣する官僚や軍人の数が、上流階級の子弟だけでは足りなくなっていたので、ジェントルマンとして修業中のアッパー・ミドル階級の子弟をその補填に充てようとした。そして植民地インドのように母国から遠く気候的にも厳しい環境の中でも耐えることのできる官僚や軍人が、パブリック・スクールで養成されたのである。

教育の目的には、ジェントルマンの素養だけでなく、官僚や軍人に求められる強靭な精神と頑強な肉体をもち、リーダーシップや決断力のある人間を育成することも求められるようになった。ちなみにハロウ校を卒業したウィンストン・チャーチル元首相(1874~1965)は、1896年に軍人としてインドへ派遣されている。

(4)生徒への厳しいスパルタ教育とその意味

軍人を養成するためか、19世紀初期のパブリック・スクールでは「鉄は熱いうちに打て」とばかりに徹底的にスパルタ教育がおこなわれた。学校生活では禁欲と抑圧が徹底され、精神的にも物質的にも大変つらいものであったが、ここでの過酷な生活に耐え忍ぶことができれば、卒業後には大概の難事は乗り切ることができるようになると考えられていたようである。

「ワーテルローの勝利は、イートン・カレッジの校庭で獲得された」という有名なウェリントン公(1769~1852)の言葉は、ナポレオン戦争で英国がフランスに勝利した際に述べたとされるが、まさにパブリック・スクールでの厳しい鍛錬を象徴する言葉であろう。

そして、パブリック・スクールを卒業し、ケンブ リッジ大学やオックスフォード大学に進学すれば、ジェントルマンとして扱われるので自由で豊かな生活が満喫できた。

(5)死語となったラテン語を学ぶ意味とは

パブリック・スクールでは歴史の古い学校ほど古典を重視し、ラテン語が必修科目となっている。古代ローマ人が使った言葉であるラテン語は、中世から近世にかけてヨーロッパの知識階級の共通語となっており、西洋文化を学ぶには欠かせない言語である。ヨーロッパで語り継がれる神話や17世紀に書かれたトマス・モア、コペルニクス、フランシス・ベーコン、デカルト、ニュートンなどの論文もすべてラテン語で書かれている。また、シェイクスピアをはじめとする文学にも頻繁にラテン語が出てくる。ラテン語を学ぶことは、文化、歴史、哲学、アートを学ぶことであり、複雑な文法をもつラテン語は、論理的思考力の訓練となるそうだ。ラテン語を必修科目とすることで、生徒たちに西洋文化を継承していく者としての自覚を促している。ジョンソン首相は、オックスフォード大学の古代ギリシャ語、ラテン語専攻である。また、後に名文家と言われるハロウ校時代のチャーチル元首相は、ギリシャ語、ラテン語が苦手だったので、それらの宿題はすべて悪友に頼む代わりに、得意の英作文の宿題については、悪友の分も引き受けていたそうである。

2.パブリック・スクールにおける教育の変化~体罰からスポーツ教育重視へ~

(1)教師の権威を維持する体罰の意味とは

英国には、「Spare the rod and spoil the child(鞭打ちの労を惜しめば、子供をだめにする)」という英語のことわざがある。旧約聖書には、「教育とは、何よりも、まず懲らしめよ」とばかりに体罰を肯定化する

パブリック・スクールを舞台とする小説や映画には、必ずと言ってよいほど体罰のシーンが出てくる。上流階級やアッパー・ミドル階級の生徒たちが、自分より低い階級に属する校長や教師を見下して指導に従わないという風潮を是正する意味でも、パブリック・スクールでの体罰は、生徒に対する彼らの権威を強化するものであった。集中力と注意力を高める効果があるとして、生徒が誤答しただけでも体罰を与えた。

(2)生徒が恐怖する理不尽な鞭打ちとは

チョコレート工場の秘密」で有名なレプトン校出身の小説家ロアルド・ダール(1916~1990)※5は、自伝「少年(Boy: Tales of Childhood)」(1984)の中でパブリック・スクールの校長から受けた体罰で「一生残る恐怖を植え付けられた」と述懐している。

ダールは、試験中にペンが折れて、隣の生徒にペン先を借りようとしたのを教師からカンニングしたと

理不尽な話ではあるが、生徒にとって恐怖であった体罰制度によって学校の規律が守られ、教師の権威も維持された。

(3)アーノルド校長によるスポーツ教育への転換

前々回でラグビー校の校長トマス・アーノルド(1795~1842)を取り上げ、1830年代のいじめが横行する学内の状況を改革する様子を書いた。学校に秩序と規律を戻すために、彼は生徒たちに社会的な義務、責任、奉仕の精神を説き、人格教育にも力を注いだ。それと同時に「健全な精神は健全な肉体に宿る」として、ラグビーなどの団体スポーツを通じてスポーツマンシップ、フェアプレイ精神を学ばせた。人気小説「トム・ブラウンの学校生活」(1857)に実在のモデルとしてアーノルド校長が登場したこともあり、彼の教育改革は他のパブリック・スクールにも広がっていった。英国に染み込んだ体罰の習慣は続くものの、パブリック・スクールは徐々にスポーツ教育に重点を移していくことになる。

(4)フランス教育への失望と英国教育への憧れ

このようなパブリック・スクールでのスポーツ教育に着目する人物がフランスに現れる。クーベルタン男爵※6ことピエール・ド・フレディ(1863~1937)である。ナポレオン戦争のワーテルローの戦い(1815)で英国に、普仏戦争(1870~1871)でプロシアに負けたフランスでは、敗戦続きで沈滞ムードが蔓延していた。また、その頃のフランスの教育では、独創性よりも知識の豊富さが重視されていた。

貴族の三男に生まれたクーベルタンは、1880年に当時の貴族のエリートコースである士官学校に入学するが、肌が合わず数カ月で退学してしまう。新たに自分が目指すべき道を見つけられず悩んでいたところ、人気小説「トム・ブラウンの学校生活」の存在を知り興味を持つ。この小説を読んだ彼は、英国パブリック・スクールでの教育方法に衝撃を受け、フランスの教育を知識偏重から心身を鍛えるものへ改革しようと決意する。1883年に若干20歳の彼は自費で初めて英国に渡り、イートン・カレッジやハロウ校、ラグビー校などのパブリック・スクールを視察に行く。

(5)英国の教育に魅了されるクーベルタン男爵

パブリック・スクールの視察では、学生たちが積極的に、かつ紳士的にスポーツに取り組む姿を見て感銘を受け、元々は大の英国嫌いだった彼は、

(6)日本にも進出する名門パブリック・スクール

いまだに階級社会が色濃く残る英国では、オックス フォード大学やケンブリッジ大学の卒業生である以上に、名門パブリック・スクール出身であることが重要視される。そして、特権的な性格をもつ名門パブリック・スクールは、近頃世界の富裕層をターゲットに海外校を増やしており、日本では、英国の名門パブリック・スクールであるハロウ校が本年8月に岩手県に、そしてラグビー校が2023年には千葉県に進出する。

ハロウ校の姉妹校である「ハロウ

ラグビー校の日本校となる「Rugby School Japan」は、千葉大学柏の葉キャンパス内に開校予定で、寄宿と通学が選択できる。750名の男女生徒を募集する予定で、小学6年生から高校3年まで7年制の教育をおこない、卒業後は海外の大学を目指す。ラグビー校にとってタイに続く海外2校目となる。

高額な学費ながら、こうしたパブリック・スクールの充実した設備、グローバルで質の高い教師陣による授業内容は、日本の富裕者層に魅力となっており、特に全寮制の人気が高いようだ。

次回は、大衆を対象とした公立学校などの状況と産業革命の関係について辿りたい。

※1 「ザ・ナイン(The Nine)」: 厳密な意味での名門パブリック・スクール9校。設立年度が古い順にウィンチェスター(1382年)、イートン(1440年)、セント・ポールズ(1509年)、シュルズベリー(1551年)、ウェストミンスター(1560年)、マーチャント・テイラーズ(1561年)、ラグビー(1567年)、ハロウ(1572年)、チャーターハウス(1611年)の9校であり、オックスフォード大学とケンブリッジ大学への進学者には、これらからの卒業生が多数を占める。

※2 「聖職者養成」: 旧約聖書はヘブライ語、新約聖書はギリシャ語が原語であるが、古代ローマ帝国の公用語がラテン語だったことから、ローマ・カトリック教会を中心にラテン語訳聖書が用いられた。

※3 「アッパー・ミドル階級」: 中流階級の上層。企業経営者や専門職(弁護士、医師など)、高位聖職者、高級官僚、軍人などをいう。

※4 「ノブレス・オブリージュ」: 身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。

※5 「ロアルド・ダール」: 英国のカーディフにて、ノルウェー移民の両親のもとに生まれた。ブラックユーモアあふれる短編小説、児童文学の書き手。作品は「チョコレート工場の秘密」「マチルダは小さな大天才」「あなたに似た人」など

※6 「クーベルタン男爵」: ピエール・ド・フレディ。フランスの教育家であり、古代オリンピックの復興を提唱し、1894年国際オリンピック委員会(IOC)を組織、1896年に近代オリンピック第一回大会をアテネで開催した。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第24回]~2022年7月号

19世紀の文豪オスカー・ワイルド(1854~1900)※1は、ラグビーとサッカーについて「ラグビーは紳士

(gentlemen) がプレイする野蛮人(barbarian) のゲームであり、フットボール(サッカー)は野蛮人がプレイする紳士のゲームである」と評した。両者は一見全く別のスポーツに見えるが、実は源流を同じくする似た者同士なのである。

前月号は、ラグビーのルーツである「民俗フットボール」の成り立ちから衰退、そして「名門パブリック・スクールでのフットボール」が下級生いじめの温床からスポーツ教育の手段となるまでの歴史を辿った。

後半となる今回は、各パブリック・スクールでの ルール作りがきっかけとなってフットボールが現在のラグビーとサッカーに分かれていく過程を辿りながら、英国の産業革命がラグビーを中心として近代スポーツや社会に及ぼした影響を探りたい。

1.フットボールからラグビーへ

(1)フットボールのさまざまなルール

パブリック・スクールで行われたフットボールは、学校ごとにルールが異なっており、19世紀の中頃にはラグビー校の「ボールを持って走ることを認めるもの」とイートン・カレッジの「キックがプレイの中心で、ボールを持って走ることを認めないもの」に大別された。背景には、旧来の支配者層である貴族やジェントリー※2などの「上流階級」と産業革命で急激に勢力をもち始めた「アッパー・ミドル階級※3」との間で生じていた対抗意識がある。上流階級の子弟を主とするイートン・カレッジなどの「名門パブリック・スクール」は、アッパー・ミドル階級の子弟を主とするラグビー校などの「中堅パブリック・スクール」と同じルールを適用することを嫌がった。

当初ラグビー校では、フットボールのルールブックがなく、ルール上での揉め事が生じるとその都度上級生の総会で議論や論争が行われたのだが、生徒が増加しルールが複雑になったので、1844年に最終的なルールを協議するための委員会が設置された。ルール編成委員として3人の生徒が選ばれ、37条からなる 20ページのルールブックが1845年に初めて作成された。ルールブックといっても、実際にはゲームのプレイ方法を説明したものでなく、ゲーム中にしばしば争いとなるような事項に対する裁定方法を規定したものであった。

1847年には、イートン・カレッジでも独自にフットボールのルールが成文化されたが、これはどちらかといえばサッカーのルールに近かったようだ。現在のラグビー・フットボールでは、ボールをキックする際に左右のゴールポストの間のクロスバーの上を越えなければ得点にならないが、イートン・カレッジのルールでは逆に、現在のサッカー同様にキックしたボールは左右のゴールポストの間のクロスバーの下を通らなければ得点にならなかった。

ケンブリッジ大学でも1839年にラグビー校のOBが、最初のフットボールチームを組織したが、その後さまざまなパブリック・スクール出身者が加わったことから、1848年には大学独自の「ケンブリッジ・ルール」が制定された。どこのパブリック・スクール出身者でも一緒にプレイできるように、大学内だけで通用するルールを作ったのである。

(2)フットボールの人気の盛り上がりから対抗戦へそして、共通ルールの制定に向けたFAの結成

ナポレオン3世(1808~1873)統治下のフランスに脅威を感じた英国では、1859年にライフル義勇軍運動が始まり、愛国心から多くの若者が参加していた。フランスの脅威が去ると義勇軍の活動にスポーツが加わり、肉体の鍛錬にもなるフットボールが積極的に取り入れられた。その頃の英仏の敵対関係がフットボールの人気を押し上げたのだ。

また、1857年に発刊された小説「トム・ブラウンの学校生活※4」が大人気となったおかげで、フットボールは小説の舞台となったラグビー校だけのものではなく、英国中の若者を興奮させるスポーツとなり、そのブームはパブリック・スクールや大学に加えて、社会人※5にも拡がっていった。19世紀後半に設立された多くのパブリック・スクールでは、人気小説の絶大な効果でラグビー校方式のフットボールが採用された。

その後、各パブリック・スクールでは、主流であったラグビー校のルールを導入しながらも、独自に修正・変更が加えられた。ルールの変更の中で共通して最も多かったのが、ブーツのつま先で相手チームの向う脛を意図的に蹴る「ハッキング(hacking)」の禁止であった。当時、ハッキングは勇敢さや男らしさの表れとして認められていたが、危険なので怪我防止の脛当てを付けて試合に臨むチームもあったようだ。

そうなると「ホームで勝ち、アウェイで負ける」という試合結果が多くなり、統一ルール制定の機運が高まるのである。1863年にロンドンを本拠地とする 11のクラブが中心となって、「フットボール・アソシエーション(FA)」を結成し、共通のルールを作成するため、その年のうちに6回の会議が行われた。

(3)FAでのハッキングを巡るルール制定の攻防

出身校それぞれに自校のフットボールにプライドがあり、FAでのルール制定は紛糾した。「ボールを持ったまま走ること」や「脛を蹴るハッキング」などが大きな争点となり、議論は平行線を辿った。特にハッキングの禁止を巡って、ラグビー校OBを中心とした容認派が「ハッキングを禁止すればフットボールの勇敢さを失い、軟弱で意気地のないフランス人のチームにさえも負けてしまう」と声高に訴えると、それに対抗してイートン・カレッジやハロー校などの名門校OBを中心とした禁止派は「思慮分別のある紳士はハッキングのような危険な行為をしない」と異議を唱えた。

当初の会議では委員の大勢を占めるラグビー校OB を中心とした容認派が優勢であった。しかし、ハッキングの禁止を唱えるイートン・カレッジやハロー校などの名門校OBが委員として参加し、彼らが議論をリードするようになると、ハッキングを容認するラグビー校OBの委員は劣勢となっていく。

4回目の会議では、ハッキングを容認するかどうか の最終決着をつける決議が行われ、ハッキングを認める案が1票差で一旦採択されたのだが、ヨークシャー地方ハル出身の弁護士でFA書記のエベニーザー・モーリー(1831~1924)が、ハッキングの禁止を盛り込んだ最新のケンブリッジ・ルールを支持する動議を提出すると会議は混乱に陥り、結果的に何が決議されたかがうやむやになってしまった。

5回目の会議では、ラグビー校OBを中心としたハッキング容認派6名が欠席なのを好機と捉えたモーリーは、勝手に前回の決定を議事録から削除し、同じく禁止派の書記オールコックが、「ハッキングを認めるルール」を削除する動議を提出し、決議される。このような露骨な工作にラグビー校OBを中心とした容認派は怒り、6回目の会議をボイコットするが、モーリーとオールコックによって提示されたルール案は正式に承認された。これによりラグビー校OBを中心とするハッキング容認派は脱退することとなった。

(4)ハッキングへの批判の高まりとRFUの誕生

1870年、ザ・タイムズ紙に「ラグビー校のフット ボールで多発するハッキングによる負傷」に苦言を呈する投書が掲載されると、ラグビー校式フットボールに更なる逆風が吹いた。ラグビー校の在校生とOBはともにハッキングを擁護するために立ち上がるのだが、ラグビー校の校医ロバート・ファーカーソンがザ・タイムズ紙に対して「ラグビー校での試合中に少年1名が死亡した」ことを認めてしまったので、世間の非難の的となってしまう。実際の死因は、ハッキングではなく他のプレイヤーとの激突によるものであった。

そうした向かい風の中で、ラグビー校方式の支持者たちの間で統一ルールを制定する動きが出てくる。 1871年にラグビー校のプレイ・システムに基づくルールブックを作ることを目標として、「ラグビー・フットボール協会(RFU)」が結成される。21のクラブを代表する32名が会合に出席し、半年足らずで59カ条からなる新ルールが作成された。現在のラグビー・フットボール(以下ラグビーと称する)の誕生である。そして、ラグビーへの批判に応えて、あれほど固執したハッキングを反則とし、さらに競技用靴に突き出る釘や鉄板などを取り付ける危険行為も禁止した。

RFUの委員会は、イングランド南東部で専門職に就 くアッパー・ミドル階級から選ばれ、14名全員が20歳から29歳のパブリック・スクール卒業生で、うち6名がラグビー校出身であった。彼らは、ヴィクトリア朝中期に現れた若きジェントルマンであり、英国の産業革命下の最盛期を牽引する人々である。1875年には会員のクラブ数が113と当初の5倍に増加しており、ルールの統一は、多くの参加者を生み出すとともに、参加者の数によって社会的な力をもつようになった。

(5)労働者の参入とRFUのアマチュアへの固執

1880年代初めには、ラグビーはパブリック・ス クール出身者だけでなく、港湾労働者、非熟練工、工場労働者から医者、弁護士、金融家まで幅広い階層を魅了した。イングランドでは、各地の多くの職場やコミュニティ、パブ、教会などでクラブが結成され、州杯争奪戦の増加で更にその人気に拍車がかかった。こうした中で、労働者階級から才能ある若者が選手として登場する。当初RFUは、ラグビーによる道徳教育を提供できる良い機会として労働者階級の参加を歓迎したが、労働者階級の観衆が増えるにつれて、相手チームへの下品な野次が多くなり、アッパー・ミドル層の伝統的なラグビー愛好者は、これらの振る舞いに強い嫌悪感を持つようになった。

また勝利にこだわるクラブでは、ゲームに勝つために労働者階級の優秀な選手が不可欠であったので、彼らはクラブの要請で工場などの仕事をわざわざ休んでゲームに出場していた。産業革命以降は、工場などで働いた時間に基づいて労働の対価である賃金が決められる仕組みとなっているので、当然仕事を休むとその分の報酬が消え、労働者階級の選手は生活に困ってしまうのだが、アマチュアの身分では、ラグビーで報酬を得ることは禁止されており、クラブは表立って支払うことはできない。そこでクラブが秘密裏に報酬を支払う方法として、実際には仕事がないような閑職などを彼らに提供するようなケースが横行した。

しかし、あくまでアマチュアにこだわるRFUでは、この状況に危機感を覚え、1886年ついに、現金・現物給与を問わず選手への報酬支払禁止を決めた。RFUは労働者階級出身選手の大量流入を食い止めるために、ラグビーを完全にアマチュアのスポーツとしたのだ。違反と判断された場合には、対象の選手は出場停止もしくはラグビー界を追放された。

(6)プロ選手への報酬を巡ってNRFUの誕生

労働者階級の選手や観客が多いイングランド北部では、ヨークシャーとランカシャーに膨大な数のラグビー・クラブがあり、1895年には416のシニア・クラブの48%を両地域のクラブが占めた。圧倒的多数派の彼らは、ラグビー選手がその才能で報酬を得ることを認めてほしいとRFUに要求した。しかし、「ラグビーはパブリック・スクールの価値観を共有する若者のためにある」との信念をもつRFUは、報酬なしのプレイを変える気はなかった。1891年には、イングランド北部のクラブ元代表で理科教師のジェイムズ・ミラーが、ラグビーをするために失う労働時間の休業補償をRFUに打診する。「すでに大衆のスポーツとなったラグビーをプレイする労働者が、ゲームへの出場のために仕事を休んでもその時間相当分の報酬をクラブから受け取れないのは不公平である」とRFUに訴えたが、RFUに妥協する気はなく、ミラーの提案は一蹴された。その後2年間両者の間で紛争が続き、1893年にRFUの年次総会で、「アマチュアだけで構成されたクラブのみがRFUの会員となることができる」という提案が承認されると協会の分裂が決定的となった。

1895年に北部の22クラブを中心に「ノーザン・ラ グビー・フットボール・ユニオン(NRFU)」が結成され、休業補償だけでなく1898年にはプロ化が正式に認められた。ラグビーは、階級の争いによって分裂し、「ジェントルマンたちのRFU」と「労働者たちの NRFU」となった。

2.サッカーに発展したFAのフットボール

一方、ラグビー校OBを中心とするハッキング容認派が脱退した後のFAは、わずか10クラブの加盟でスタートした。ルール制定で紛糾し妥協の産物として生まれたFA方式は最初の頃にはあまり人気がなかったのだが、上流階級を中心とする名門イートン・カレッジやハロー校の卒業生が、労働者にフットボールを指導したことで、各地に労働者を中心としたクラブが結成された。彼らは、キリスト教の立場から「飲酒や賭け事といった悪弊を断ち切り、体を鍛えて健康にもなる」余暇活動を労働者に啓蒙するために、のちにサッカーとなるFAのフットボール(以下サッカーと称する)を利用していたのである。

さらに、工場法の制定で19世紀後半から土曜日が半日休みになり、その余暇を過ごす手段としてサッカーは大人気となった。サッカーが13条のルールしかない単純なもので、ボールとグラウンドさえあればお金をかけずに簡単にできたことも普及に寄与した要因だろう。

また、1885年にプロ選手を公認したことで、労働者階級の多い工業都市のプロチームがあっという間にサッカー界を支配するようになっていた。プロ化がその後のサッカー人気に拍車をかけ、英国の国民的スポーツとなり、観客も含め世界の人気スポーツとして広がった。FAの加盟クラブ数も急増し、1888年には 1000を超え、1905年には1万を上回った。

3.近代スポーツとプロ化の功罪

労働者階級の参加とプロ化への対応の違いは、ラグビーとサッカーにおける人気に大きな差をもたらした。RFUが頑なにプロ化を拒絶した理由は何だったのか。貴族などの上流階級が多いFA上層部は、労働者階級の動静にそれほど気を留めなかったために、サッカー界はプロ化の進展によって労働者のクラブに浸食されてしまった。

産業革命とともに近代市民社会が形成され、旧来の 上流階級に代わってアッパー・ミドル階級の人々が中心的な存在となると、彼らは「フェア・プレイ」の精神に基づいた社会ルールの遵守を提唱した。ラグビーにおいても、ルールを守るジェントルマンとしての振る舞いを労働者に求めた。同点でも延長戦がなく試合終了と同時に敵味方なくノーサイドとなるラグビーは、あくまでも余暇の楽しみと社交が目的であり、勝敗や賞金を求めるものではなかった。

プロ化を拒否したラグビーは、サッカーと異なり労働者よりも中流以上の人々にファンが多い。観客の層でいうとラグビーは落ち着いた中年以降の男性、サッカーはフーリガンを含む労働者風の若い男性が多いらしい。

一方で、勝利によって賞金が得られるプロ化とス ポーツの商業化が19世紀以降に進んだことで、賞金獲得を第一の目的とする勝利至上主義が蔓延し、スポーツマンシップやフェア・プレイ精神が揺らぎ、ドーピングなどの問題を発生させている。スポーツの本質は遊びだと言われている。人間は遊びの中で人為的に設定した「ルール」という困難を克服することに喜びを見出すようになった。昨今は、プロ、アマチュアを問わず、勝利のためには手段を択ばないという風潮もあるようだが、スポーツ本来の健全な精神を大事にしたい。

また、これまでの経緯により、世界中のサッカーの競技人口が約2億6千万人と世界ランキング上位となった一方で、ラグビーの人気は上昇中ではあるが 1~2千万人ぐらいの競技人口で留まっており、かなりの差がついてしまった。

次回は、クリケットやラグビーの発展に欠かせない存在となり、英国の産業革命を牽引する人材を輩出してきたパブリック・スクールについて、その制度の仕組みや社会への影響を探りたい。

※1 「オスカー・ワイルド」: アイルランド出身の詩人、作家、劇作家。英国伝来の風俗喜劇を復活したことでも知られる。代表作は、戯曲『サロメ』、小説『ドリアン・グレイの肖像』、童話『幸福な王子』など。

※2 「ジェントリー」: 中世後期の英国で下級貴族が地主化して形成した階層。貴族とヨーマン(独立自営農民)の中間に位置し、農業の商品生産化を進めて初期産業資本形成の主役となる。

※3 「アッパー・ミドル階級」: 中流階級の上層。企業経営者や専門職(弁護士、医師など)、高位聖職者、高級官僚、軍人などをいう。

※4 「トム・ブラウンの学校生活」: 1857年に刊行されたトマス・ヒューズ(1822~1896)の人気小説。ラグビーの名前の由来となったパブリック・スクールの「ラグビー校」を舞台として、架空の主人公トム・ブラウンの学校生活を描いた。詳細については前号を参照。

※5 「社会人」: パブリック・スクールのOBが、社会人となっても引き続きフットボールを楽しむためにクラブをつくって、それぞれ母校のルールにしたがってプレイした。これらのクラブは、「オールド・ボーイズ・クラブ」と呼ばれた。

AI時代からの考察:「18世紀の英国で産業革命が起きた訳とは」[第23回]~2022年6月号

ラグビーというと、1984年に放送された人気テレビドラマ「スクール☆ウォーズ~泣き虫先生の7年戦争~」※1を思い出す。当時、校内暴力が社会現象化

しているなかで、「荒廃した高校に赴任した新米教師が、信頼と愛を原動力に無名の弱小ラグビー部を変革し、数年後に全国優勝を果たすまでの奇跡」を描いた

スポーツ学園ドラマだ。このドラマの影響で、高校ラグビー部への入部希望者が急増した。

ラグビー発祥の英国でも、ラグビーの原型であるフットボールを題材に何度も映画やドラマ化された物語がある。原作となったのは、1857年に刊行されたトマス・ヒューズ(1822~1896)著作の「トム・ブラウンの学校生活」だ。この小説では、ラグビーの名前の由来となったパブリック・スクールの「ラグビー校」を舞台としており、いじめで荒れていた学校が当時のフットボールなどを利用して改革されていく様子が描かれている。

今月と来月は、「ラグビーの歴史における産業革命の影響」をテーマとして、2回に分けて探ってみたい。前半の今月は、「ラグビーの原型である『民俗フットボール』の成り立ちから衰退」、そして「いじめの温床であった『名門パブリック・スクールでのフットボール』の教育的手段への変革」までを辿る。

1.民衆が歓喜する民俗フットボール

(1)フットボールに対する誤解

キックを中心とする「サッカー」に対して、ボールを持って走ることができる「ラグビー」は、全く別物のスポーツのように思えるが、ルーツはともに同じ「民俗フットボール」である。

おのおのの正式名称は、「ラグビー」が「ラグビー・フットボール(Rugby Football)」、「サッカー」※2は「アソシエーション・フットボール(AssociationFootball)」である。「サッカー」は、正式名称を短縮したもので、欧州や南米では単に「フットボール」と呼ばれている。アメリカや豪州で「サッカー」という呼び名が普及したのは、「アメリカン・フットボール」※3、「オーストラリアン・フットボール」※4との混同を避けるためである。「フットボール」には、足を意味する単語「フット(foot)」が含まれているので、足を使う「サッカー」をイメージしやすいが、ルーツとなる「民俗フットボール(Folk Football)」は、ラグビーのように手も足も使うものであった。

(2)民俗フットボールの起源と宗教との関連性

民俗フットボールの起源は明確でなく、昔から球状のものを使った遊びは世界各地で見られる。1世紀末から5世紀初めのローマ軍が英国のグレート・ブリテン島を支配した時代には、兵隊の肉体を鍛える軍事訓練としてボールを掴んでゴールラインの向こうへボールを運ぶ乱闘「ハルパストゥム」※5が奨励された。やがて、それが大衆に広まり、村の遊び、お祭りといった娯楽に発展するのであった。

13、14世紀には、こうした娯楽が英国各地で行われ、一般に民俗フットボールと呼ばれるようになった。村同士の対抗戦となることが多かったようだが、

「ボール※6を決められた地点まで運ぶ」という以外は定まったルールもなかった。

「民俗フットボール」の開催は、主にキリスト教の「告解※7(懺悔)の火曜日」に行われた。翌日は「灰の水曜日」※8と呼ばれ、復活祭(イースター)の準備期間40日間を意味する四旬節の初日である。その日から長く辛い断食生活がスタートするので、その前日である「告解の火曜日」は、民衆が羽目を外して喧嘩沙汰を起こしても許容された。いつもは口うるさい教会もこの日は無礼講として目をつぶったので、若者たちにとっての「民俗フットボール」は、共同体における仲間の交流、仕事の息抜き、気晴らしとして絶好の機会であった。

「フットボール」という言葉が記載された最も古いものは、1314年にロンドン市長のニコラス・デ・ファーンドンが布告した「フットボール禁止令」だと言われている。これは民俗フットボールを原因とする騒乱を未然に防止するために、「ロンドン市内でフットボールをおこなった者は投獄する」というものだ。エドワード2世(在位1307~1327)が、自分の遠征中にロンドンの平穏が乱されぬように注意せよとロンドン市長に命じたことが布告の理由である。禁止令を出さねばならぬほど、民俗フットボールの人気は高かったという証左であろう。

(3)地域ごとに違う民俗フットボールのやり方